| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 대반야바라밀다경

- 유마경

- 대반열반경

- 대방광불화엄경

- 마하승기율

- 방광반야경

- Japan

- 종경록

- 무량의경

- 가섭결경

- 유가사지론

- 묘법연화경

- 대승기신론

- 백유경

- 유마힐소설경

- 대지도론

- 마명

- 중아함경

- 정법화경

- 수능엄경

- 아미타불

- 증일아함경

- 잡아함경

- 반야심경

- 마하반야바라밀경

- 장아함경

- 원각경

- 근본설일체유부비나야

- 금강삼매경론

- 대방광불화엄경60권본

- Since

- 2551.04.04 00:39

- ™The Realization of The Good & The Right In Wisdom & Nirvāṇa Happiness, 善現智福

- ॐ मणि पद्मे हूँ

불교진리와실천

불기2564-04-21_인명정리문론_001 본문

『인명정리문론』

K0606

T1629

인명

● 한글대장경 해당부분 열람I

● 한글대장경 해당부분 열람II

○ 통합대장경 사이트

○ 해제[있는경우]

● TTS 음성듣기 안내

※ 이하 부분은 위 대장경 부분에 대해

참조자료를 붙여 자유롭게 연구하는 내용을 적는 공간입니다.

대장경 열람은 위 부분을 참조해주십시오.

○ [pt op tr] 인명정리문론_K0606_T1629 핵심요약

『인명정리문론』

♣0606-001♧

인명

인명 능파

♥아래 부분은 현재 작성 및 정리 중인 미완성 상태의 글입니다♥

* 불교 용어[관련키워드정리]

>>>

因의 三相

[互不成]

[異品遍無]

Gautama Akṣapāda

似共不定

前陳

同品定有]

比量

相違過

自比量

詭語類

가득상사(可得相似)

가립(假立)

고인명론(古因明論)

공능(功能)

공상(共相)

구의(句義)

그릇된 상위결정[似相違決定]

극미

기억[憶念]ㆍ추론하여 헤아림[比度]ㆍ바라고 구함[悕求]ㆍ의심나는 지[疑智]ㆍ미혹하여 산란한 지[惑亂智]

능립(能立)

능상자(能相者)

능전(能詮)

능파(能破)

니야야수트라(Nyāyasūtra)

대종(大種)

동품(同品)

명언(名言)

무생상사(無生相似)

무설상사(無說相似)

무이상사

무인상사(無因相似)

법

변계소집(遍計所執)

부정인(不定因)

분별지(分別智)

비량(比量)

비유량

사능립(似能立)

사유(似喩)

사인[似因]

사종(似宗)

사현량(似現量)

상사과류(相似過類)

상위인[相違因]

상주상사(常住相似)

생과상사(生過相似)

성언량

성현론자(聲顯論者)

소량(所量)

소상(所相)

소작상사

소작상사(所作相似)

소전(所詮)

수정자(修定者)

실유(實有)

악차파타(惡叉波拖)

양과(量果)

요인(了因)

유(喩)

유법(有法)

유예불성

유예상사(猶豫相似)

유체(喩體)

의준상사(義准相似)

이법(異法)

이법유(異法喩)

인명(因明)

입량

자상(自相)

자증

자증분(自證分)

정리(正理)

정리문(正理門)

족목(足目)

종(宗)

종(宗)ㆍ인(因)ㆍ유(喩)

증익ㆍ손감ㆍ유현(有顯)ㆍ무현(無顯)ㆍ생리(生理)ㆍ별유(別喩)ㆍ품류상사(品類相似)

지비지상사

진능파(眞能破)

파수론(破數論)

합유(合喩)

합작법(合作法)

행상(行相)

현량(現量)

훈호자(獯狐子)

不共

不成過

[기본용어]

( 이하 추후연결예정 )

‡능파

‡인명

‡가득상사

‡가립

‡고인명론

‡공능

‡공상

‡구의

‡상위결정

‡극미

‡기억

‡능립

‡능상자

‡능전

‡니야야수트라

‡대종

‡동품

‡명언

‡무생상사

‡무설상사

‡무이상사

‡무인상사

‡법

‡변계소집

‡부정인

‡분별지

‡비량

‡비유량

‡사능립

‡사유

‡사인

‡사종

‡사현량

‡상사과류

‡상위인

‡상주상사

‡생과상사

‡성언량

‡성현론자

‡소량

‡소상

‡소작상사

‡소전

‡수정자

‡실유

‡악차파타

‡양과

‡요인

‡유

‡유법

‡유예불성

‡유예상사

‡유체

‡의준상사

‡이법

‡이법유

‡입량

‡자상

‡자증

‡자증분

‡정리

‡정리문

‡족목

‡종

‡인

‡증익

‡손감

‡유현

‡무현

‡생리

‡별유

‡품류상사

‡지비지상사

‡진능파

‡파수론

‡합유

‡합작법

‡행상

‡현량

‡훈호자

‡불공

‡불성과

‡삼상

‡사공부정

‡전진

‡동품정유

‡상위과

‡자비량

‡궤어류

비영리-동일조건변경허락원문번역문

인명정리문론

인명정리문론(因明正理門論)

대역룡(大域龍) 지음

의정(玄奘) 한역

김치온 번역

【문】 능립(能立)과 능파(能破)의 뜻 가운데에서

진실을 가려 지니고자 하는 까닭에 이 논서를 짓는다.

게송으로 설한다.

종(宗) 등의 언설을 능립이라 하고

이 가운데서 오직 자신의 뜻에 따라서

성립시키고자 하는 것[樂爲所成立]을 종이라 하네.

그것과 서로 어긋나는 뜻은 인정할 수 없네.

【문】 능립과 과실의 뜻은 진실한 뜻을 인증(印證)한다고 하여,

이 논에서 지금 “종(宗) 등의 언설들을 능립이라 말한다”고 하였다.

이와 같은 것 등의 이러한 언설은

유서(由緖)와 소전(所詮)과 소위(所爲)를 드러내기 위한 것이다.

유서란 모든 유정 등을 이익되게 함을 유(由)로 하고,

실마리[緖]를 연(緣)으로 하기 때문이다.

소전이란 설명하는 바[所詮]의 뜻으로 곧 “종(宗) 등”을 말한다.

소위의 일[所爲事]이란

진실한 뜻을 인증(印證)하여 결정하고자 하기 때문이다.

만약 그것이 유서 등의 결과를 드러내기 위한 것이라면

이 논서의 처음에 이런 언설을 놓아야 하겠지만,

이유[由]는 다른 곳에서 이미 이 뜻을 드러냈기 때문이다.

마치 현량(現量)의 경우와 같다.

무엇을 일컬어 다른 곳에서 논을 이해한 후에 유(由)가 드러난다고 하는가?

이것은 처음에 마땅히 설함이 없기 때문이다.

만약 그렇다면 논의 부분이 없기 때문이다.

오히려 만약 다른 언설로 이유[由]는 다른 곳에서 이미 이 뜻을 드러냈기 때문이다.

마치 현량(現量)의 경우와 같다.

무엇을 일컬어 다른 곳에서 논을 이해한 후에 유(由)가 드러난다고 하는가?

이것은 처음에 마땅히 설함이 없기 때문이다.

만약 그렇다면 논의 부분이 없기 때문이다.

오히려 만약 다른 언설로 이유[由]는 다른 곳에서 이미 이 뜻을 드러냈다고 한다면

이 인(因)은 성립하지 않는다.

논을 이해한 후에 바야흐로 뜻을 깨닫는다면

각혜(覺慧)가 유서(由緖) 등에 앞서 알게 된다.

만약 처음에 알지 못했다면 곧 전전함이 없다.

그로 말미암아 이해하기 때문이며,

바야흐로 후의 논의 부분이 없는 것과 계합하기 때문에 이것 또한 성립하지 않는다.

설사 그 의미와 같이 이미 경(經)이 없기 때문에 다시 그 풀이[釋]가 없어

반드시 그 지분(支分)이 없다고 한다면

누가 이 경(經)을 풀이할 것이며,

누가 이 풀이를 경증(經證)하겠는가?

그러므로 마치 하늘이 준 언어는 그 지분(支分)이 없는 것과 같이

모든 논서의 유서(由緖) 또한 지분이 성립함을 알아야 한다.

이 인이 있기 때문에 성립하지 않음을 멀리 여긴다.

다른 사람이 다시 힐난하여 말한다.

“이 논을 짓지 않는 것은 유서 등이 없기 때문이다.

마치 미친 사람의 언설과 같이 이 인이 성립하지 않음을 드러내기 위한 것이다.”

【답】 이른바 능립과 능립의 과실의 뜻 등이라고 말하고 있다.

만약 언설로 이와 같이 이 논을 짓지 않는다고 말한다면

서술하여 이미 뜻을 드러내었기 때문이다.

마치 제2정리문(第二正理門)의 악차파타(惡叉波拖)1)가

이미 종(宗) 등의 모습을 설한 것과 같다.

이 인은 그 언설이 성립하지 않음을 드러내기 때문이다.

어찌 능립 등이 진실한 뜻을 인증(印證)함이 있지 않다고 하는가?

그러나 이 논서 등은 진실한 뜻을 인증하지 않기 때문에 성립하지 않는 과실[不成過]이다.

이제까지는 논주(論主)가 드러낸 종(宗)을 이야기하였다.

이 이하는 본문을 차례에 따라 해석하겠다.

“종 등의 언설들을 능립이라 한다”는 것은

종(宗)ㆍ인(因)ㆍ유(喩)의 언설들로써

다른 사람이[他:敵者] 아직 요달하지 못한 뜻을 밝히기 때문이다.

이러한 언설들은《논식(論式)》등에서 능립이라 말한다.

또한 하나의 언설로써 능립이라 한다면

전체적으로 보아 하나의 능립의 성품이 이루어짐을 나타내기 위한 것이다.

이러한 까닭에 결여된 것이 있다면

따라서 능립의 과실이라 한다는 것을 알아야 한다.

“이 가운데에서”라는 말은 논의 실마리[論端]를 일으키는 뜻이며,

혹은 가려서 지닌다[簡持]는 뜻이다.

이러한 종 등의 가운데 있기 때문에 “이 가운데에서”라고 하였다.

“오직”이라고 말한 것은 가려서 분별함[簡別]이라는 뜻이다.

“자신의 뜻에 따라서”란 불고론종(不顧論宗)을 자신의 뜻에 따라 세운 것을 나타낸다.

“성립시키고자 하는 것[樂爲所立]”이란

능히 성립시키는 성품이 되지 않는 것[不爲能成立性]을 말한다.

만약 이와 다른 것을 소립이라고 한다면 사인(似因)과 사유(似喩)도 종이라 해야 할 것이다.

다른 것으로 세운 것들은 종의 과실을 벗어나지 못했음을 나타내기 위한 것이다.

그러므로 “그것에 서로 어긋나는 뜻은 인정할 수 없다”고 한다.

만약 어긋나는 뜻을 가진 언성(言聲)은 인정하는 바가 아니라고 한다면,

예컨대 “일체의 언설은 모두 허망하다”고 세우는 것과 같다.

혹은 선인(先人)이 세운 종의 뜻과 서로 어긋나는 것으로

마치 훈호자(獯狐子)가 “소리는 항상하다”고 세우는 것과 같다.

또한 만약 그 가운데에서 함께하지 않기[不共] 때문에 비량(比量)이 있지 않지만,

잘 성립하는 언설과 서로 어긋나는 뜻으로 인정하는 것이라면

“토끼를 품은 달은 있지 않기 때문에”라고 설하는 것과 같다.

또한 유법(有法)에서 곧 그 소립(所立)이 잘 성립하는 현량(現量)과 비량에 서로 어긋나는 뜻을 인정한다는 것은

마치 어떤 사람이 “소리는 들리는 것이 아니다”,

“물병은 항상하다”는 등을 성립시키려는 것과 같다.

어떤 사람들이 “종과 인이 서로 어긋남을 이름하여 종에 어긋남이라 한다”고 말하는데,

이것은 종의 과실이 아니다.

이 가운데에서 “소리는 항상하다.

모든 것은 무상하기 때문에”라고 한 것은

잘못된 유(喩)의 방편으로 이법(異法)을 세운 것이다.

합유(合喩)로 말미암아 “일체가 아니기 때문에”라는 인이 드러난다.

이 인은 (종의 유법에) 없다.

소리는 일체 가운데에 포함되어 있기 때문이며,

혹은 이것[因]은 소립에 대한 일부분의 뜻이기 때문이다.

이것은 인의 뜻이 성립하지 않으므로 인의 과실이라 이름한다.

유(喩)라 해도 또한 과실이 있다.

이법유(異法喩)는 먼저 종에 없음[宗無]을 드러내고,

후에 인에 없음[因無]을 설해야 하므로

이와 같은 것에서는 “무상한 것은 일체이다”라고 말해야 한다.

이것은 “일체가 아니기 때문에”라는 뜻을 말한다.

그러나 이것을 뒤바꾸어 “일체는 무상하다”고 설하였다.

그러므로 이 가운데에서 유(喩)라 해도 또한 과실이 있게 된다.

이와 같이 종(宗)과 사종(似宗)을 설하였다.

인(因)과 사인(似因)은 대부분 종[前陳]의 법이다.

이것의 차별된 모습을 이제 드러내 보이겠다.

게송으로 설한다.

종의 법[因]은 동품(同品)에

있거나[有],

있지 않거나[非有],

있거나 있지 않거나[俱] 하네.

이품(異品)에도 각각 셋으로

있거나,

있지 않거나,

그리고 있거나 않거나[二] 하네.

【문】 전체적으로 성립시키고자 하는 것[樂所成立]으로써 합하여 종이라 하지 않고,

어찌하여 이 가운데에서 종이란 오직 유법(有法)만을 취한다고 말하는가?

이것은 과실이 있지 않다.

그 전체적인 이름인 “소리”라는 것은 개별적인 이름에서도 또한 전용되기 때문이다.

예컨대 “탄 옷”이라고 말하는 것과 같다.

혹 종으로서 “소리”는 오직 법을 설명하는 것이 된다.

이 가운데에서 종의 법[因]은 오직 입론자와 적론자가 결정코 함께 허용하는 것만을 취한다.

동품 가운데에 있거나,

있지 않거나 하는 등도 또한 그와 같다.

왜 그러한가?

지금 이것(종의 법:인)은 증험하여 요달한 인[證因]에만 의지하기 때문이다.

단지 지혜의 힘으로 말미암아 설한 바의 뜻을 요달하는 것이며,

생인(生因)과 같이 능히 작용을 일으킴으로 말미암은 것이 아니다.

만약 이미 지혜를 취하여 요인(了因)으로 삼는다고 한다면,

이 언설은 곧 능립의 뜻에서 빠지게 되는 것이 아닌가?

이것은 또한 그렇지 않다.

그로 하여금 본래 잘 성립함을 기억하여 생각하게[憶念] 하기 때문이다.

그러므로

“이 가운데에서 오직 입론자와 적론자[彼此]가

모두 결정코 허용하는 이치만을 취한다”고 한 것은 곧 잘 말한 것이다.

이러한 연유로 만약에 입론자와 적론자가 함께 허용하지 않는다면,

결정코 종의 법이 아니다.

예컨대 어떤 사람이

“소리는 무상하다.

눈에 보이기 때문에”라고 하여 성립시키고 있는 것과 같다.

또한 만약에 적로자가 함께 허용하지 않는다면

예컨대 성현론자(聲顯論者)에 대하여

“지어진 성질 때문에”라고 하는 것과 같다.

또한 만약에 의심스럽다면[猶豫],

예컨대 연기 등에 의해서 의혹이 일어날 때에

“대종(大種)의 화합으로 불이 있다.

연기가 나타나기 때문에”라고 하여 성립시키는 것과 같다.

혹은 이곳에서 유법이 성립하지 않는다.

예컨대 “아(我)는 그 체성이 두루하다.

모든 곳에서 즐거움 등이 생하기 때문에”라고 하여 성립시키는 것과 같다.

이와 같이 설한 일체의 품류들을 가진 언사는 모두 능립이 아니다.

그 동품(同品)에 있거나[有],

있지 않거나[非有] 등도

또한 응하는 바에 따라 이와 같이 설하여야 한다.

마땅히 설한 바의 인과 더불어

상위인[相違因]과 부정인[不定因] 가운데에서

오직 함께 허용하여 결정한 언사만을 능립이라 하며,

혹은 능파라 한다.

서로 불성[互不成]과 유예불성의 언사는 그렇지 않다.

다시 성립함을 기다려야 하기 때문이다.

대개 종의 법[因]을 세우는 이치는

다시 바른 법(종의 후진과 다른 법)으로써 인을 삼아 이 법(종의 후진)을 성립시켜야 한다.

만약에 곧 유법이 있다는 것을 성립시키거나,

혹은 없다는 것을 성립시켜서,

예컨대 어떤 사람[數論派]이 “최승[最勝:自性諦]은 있다[宗]”는 것을 성립시켜서

“나타나 보이는[現見] 개별의 사물은 종류(摠類)를 가지기 때문이다[因]”라고 하고,

혹은 어떤 사람은

“최승은 없다[宗],

얻을 수 없기 때문이다[因]”라고 하는 것과 같다면 그 뜻은 어떠한가?

이 가운데에서는 단지 개별의 사물은

결정코 하나의 인(因)만을 가지는 것을 종으로 세운다.

최승을 세우는 것이 아니므로 이것은 과실이 없다.

만약 최승은 없다는 것을 세운다면

또한 얻을 수 없는 법을 임시로 안립하고 있으므로

또한 유법의 과실은 없다.

만약 유법으로써 다른 유법을 세우고,

혹은 그 법을 세운다면 예컨대 연기로써 불을 세우고,

혹은 불로써 접촉[觸]을 세운다면 그 뜻은 어떠한가?

지금 이 가운데에서 불과 접촉을 성립시킴으로써 종이 되지 않는다.

다만 이것과 상응하는 사물만을 성립시킨다.

만약 그렇지 않으면 연기에 의지하여 불을 세우고

불에 의지하여 접촉을 세움에

마땅히 종의 뜻[宗義]의 일부분만을 인(因)으로 삼아야 한다.

또한 이 가운데에서는 불과 접촉의 존재성[有性]을 성립시키고자 하는 것이 아니다.

함께 존재를 알고 있기 때문이다.

또 이 가운데에서 성립시킨 주장[所成:宗]을 관하기 때문에 법과 유법을 세우는 것이다.

덕(德)과 유덕(有德)이 아니기 때문에 과실이 없다.

거듭 게송으로 설한다.

유법(연기)에서 유법(불)과 (유법인 불로써) 법(접촉)을 성립시키지 않네.

이것은 유법을 성립시키지 않네.

다만 (종자 후진 이외의) 법으로 말미암기 때문에 그 법이 성립하며

이와 같이 하여 (종의 전진인) 유법이 성립할 뿐이네.

【문】 만약 어떤 사람이 “소리는 항상하지 않는다”는 것을 성립시켜서

“업(業) 등은 마땅히 항상해야 하기 때문에,

항상함은 마땅히 얻을 수 있기 때문이다”라고 한다면

이와 같은 것을 종의 법[因]이라 이름하는 것은 어떠한가?

이것은 종과 인의 문[宗因門]으로 말미암아 그 성론파의 과실을 설하는 것이다.

성론파는 세우는 바[所立]가 있으므로 ‘마땅히’라는 언어를 설하는 까닭이다.

앞서 성론파가 소리의 항상함을 세워서 “형태와 질애[形礙]가 없기 때문이다”라고 함을

후에 승론파가 종만을 세워서 그 인의 과실을 파척하는 것이다.

만약 이와 같이

“소리는 무상하다.

지어진 것은 항상하지 않기 때문이다.

항상하는 것은 지어진 것이 아니기 때문이다”라고 한다면

이것은 다시 어떠한가?

이것은 유(喩)의 방편이다.

동법(同法)과 이법(異法)이 그 차례대로인 것과 같다.

그 인에 종이 결정코 뒤따르며[同法]

그리고 종이 없는 곳에 결정코 인이 없기[異法] 때문이다.

이 가운데서 합작법(合作法)으로 말미암아 지어진 성질이라는 인을 드러내 보이고 있다.

이와 같이 이 소리는 결정코 지어진 것으로,

지어지지 않은 것이 아니다.

이 지어진 성질이 결정코 종의 법이다.

거듭 게송으로 설한다.

인은 종에 따른 것이며[同法]

종에 없는 것에는 인은 있지 않다[異法]라고 설하네.

제5전성(第五轉聲)에 의하여 유체(喩體)를 드러낸 것이며

합작법으로 말미암는 까닭에 인을 알게 하네.

【문】 이것으로써 이미 반대로 논파하는 방편도 해석하였다.

지어진 성질은 무상에서 나타나기 때문이며

항상함에서는 나타나지 않기 때문에,

이와 같이 소리는 항상하지 않음이 성립한다.

항상하다면 마땅히 지어진 것이 아니어야 하기 때문이다.

그러므로 수순하여 성립시키는 방편과

반대로 논파하는 방편이며 따로 인을 해석할 것이 아니다.

예컨대《파수론(破數論)》에서 내가 이미 널리 말하였으므로 여기서는 더 이상 논하지 않겠다.

이와 같이 종의 법에는 세 가지의 차별이 있다.

말하자면 동품(同品)에 있거나[有],

있지 않거나[非有],

그리고 있거나 있지 않거나[俱]한 것이다.

처음의 게송(제2게)에서는 ‘그리고’라는 글자가 제외되었다.

이 가운데에서 만약에 품(品)이라 이름하기 때문이다.

만약에 소립이 없다면 이품(異品)이라 말한다.

동품과 서로 어긋나거나 혹은 성질이 다른 것이 아니다.

만약에 서로 어긋나는 것에서라면

마땅히 오직 가려서 분별[簡別]해야만 할 뿐이다.

만약 따로 성질이 다른 것에서라면

마땅히 인이 있지 않게 된다.

이러한 도리로써 “지어진 성질 때문에”는

능히 무상 및 무아 등을 성립시킨다.

서로 어긋나지 않기 때문이다.

만약 법[因]이 소립에 서로 어긋남을 이룬다면

이것은 상위의 과실[相違過]로서

곧 사인[似因]이라 이름한다.

어긋남이 없는 법[因]과 같이 상위의 인도 또한 그러하다.

성립된[所成] 법이 없으면 결정코 인도 없기 때문이다.

예컨대 물병 등에서 인은 의심스러운[猶豫]이 성립하지 않는다.

그것에서는 인이 전전하여 없는 가운데에서도 있게 되기 때문이다.

지어진 성질은 병을 떠난 옷 등에서도 나타나 보이고 있으며,

무상을 떠난 무아 등에서는 이 인은 있지 않기 때문이다.

어떻게 별도의 법(지어진 성질)이 별도의 곳(물병 등)에서 전전하는가?

그것은 서로 흡사함으로 말미암아

다른 이름을 설하지 않는다.

즉,

이것이 이것이다 하고 말하기 때문에 과실이 없다.

만약 다르다고 하지 않는다면 어떻게 이 인을 설하여 종의 법이라고 하는가?

이 가운데에서는 단지 결정코 이것이(지어진 성질) 종의 법[因]이라고 말할 뿐이며,

오직 이것만이 종의 법이라고 말하고자 함이 아니다.

만약에 그렇다면 동품도 마땅히 또한 종이라고 해야 할 것이다.

그렇지 않다.

병이라는 별도의 곳에서 소성[所成:宗]을 설하기 때문에

인에는 반드시 다름[異]이 없으므로 바야흐로 비량을 성취한다.

그러므로 상사(相似)가 아니다.

또한 이것(종의 법)의 하나하나에 세 가지가 있다.

말하자면 일체 동품에 있는(同品有) 가운데에서

그 이품(異品)이 있거나[有],

있지 않거나[非有] 그리고 있거나 있지 않거나[有非有]한 것이다.

그 동품에 있지 않거나

그리고 있거나 있지 않거나[俱]한 것에서도

각각 이와 같이 세 가지의 차별이 있다.

만약 소리의 무상을 종으로 하고 전혀 아픔이 없어서

허공 등이 있다고 세우지 않는 논자(경량부)를 상대한다면

어떻게 그곳(이품)에는 이것이 없다라고 설할 수 있겠는가?

만약에 그것(이품)이 없다면

그것(이품)에는 전전하지 않아서

전혀 의심이 없기 때문에 이것은 과실이 없다.

이와 같이 합하여 아홉 가지 종의 법이 이루어진다.

그 순서에 따라서 그 모습을 간략하게 밝히겠다.

말하자면

“소리는 항상하다.

헤아려지는 성질 때문에”(제1구)라고 세우고,

혹은 “소리는 무상하다.

지어진 성질 때문에”(제2구)라고 세우고,

혹은 “소리는 노력이 끊임없이 일어나야 한다.

무상한 성질 때문에”(제3구)라고 세우고,

혹은 “소리는 항상하다.

지어진 성질 때문에”(제4구)라고 세우고,

혹은 “(소리는) 항상하다.

들리는 성질 때문에”(제5구)라고 세우고,

혹은 “(소리는) 항상하다.

노력이 끊임없이 일어나야 하는 성질 때문에”(제6구)라고 세우고,

혹은 “소리는 노력이 끊임없이 일어나야 하는 것이 아니다.

무상한 성질 때문에”(제7구)라고 세우고,

혹은 “소리는 무상하다.

노력이 끊임없이 일어나야 하는 성질 때문에”(제8구)라고 세우고,

혹은 “소리는 항상하다.

접촉하여 상대함이 없기 때문에”(제9구)라고 세운다.

이와 같은 아홉 가지를 두 게송으로 거두어들인다.

게송으로 설한다.

항상함[常]과 무상과 노력이 끊임없이 일어남[勤勇]과

항상[恒]과 상주[住]와 견뢰성(堅牢性:恒常性]과

노력이 끊임없이 일어나지 않음[非勤]과 변천[遷:무상]과 불변은

헤아려지는 성질 등의 아홉 가지 인으로 말미암은 것이네.

헤아려지는 성질[所量]과 지어진 성질[作]과 무상한 성질[無常]과

지어진 성질[作性]과 들리는 성질[聞]과 노력이 끊임없이 일어나야 하는 성질[勇發]과

무상한 성질[無常]과 노력이 끊임없이 일어나야 하는 성질[勇]과 접촉하여

상대함이 없는 성질[無觸]은 항상함 등이 아홉 가지 종에 의한 것이네.

【문】 이와 같이 분별하여 바른 인과 상위인과 부정인을 설하였다.

그러므로 본송(本頌)에서 설한다.

동품에는 있거나[有] 및 있거나 있지 않거나[二]와

이품에는 있지 않는 것[無:非有]이 바른 인이네.

이것을 뒤집은 것을 상위인(相違因)이라 하고

나머지 모두는 부정인(不定因)이네.

이 가운데에서 오직 두 가지만 바른 인이라 한다.

말하자면 동품에는 일체가 두루 있고

이품에는 두루 없는 것(제2구)과

동품에는 있거나 있지 않는 것[有非有]이 통하고

이품에는 두루 없는 것(제8구)이다.

처음과 뒤의 세 구에서 각각 한 구씩을 취하였다.

또한 오직 두 가지만을 설하여 상위인이라 한다.

능히 거꾸로 세웠기[倒立] 때문이다.

말하자면 이품에 있거나[有] 그리고 있거나 있지 않거나[二種]와 동품에는 일체가 두루 없는 것[非有]이다.

두 번째와 세 번째 가운데에서 처음과 뒤의 둘을 취하였다.

나머지 다섯 가지는 바른 인이라고도 상위인이라고도 모두 결정할 수 없다.

이것이 의심나는 인이라는 뜻이다.

또한 모든 인들의 모습 가운데에서 모두 다 동류(同類)를 한 단위로 하여 설하는 것이다.

두 모습이 곧 서로 어긋나 함께 한 곳에 모여서는 오히려 인 등이 된다고 설하지 않는다.

혹은 한 모습에서 똑같이 일을 짓는 까닭으로 두루하는 인을 이루지 않는다.

이치로는 마땅히 네 가지를 부정인이라 해야 한다.

둘 모두에 존재하기 때문이다.

들리는 성질이라는 인은 어떠한가?

함께하지 않기[不共] 때문이다.

만약에 함께하지 않는 것으로 성립시킨 법이라면 그것이 가진 차별은 일체를 두루 거두어들이므로 모두 의심나는 인이다.

오직 그 유법[有性]에만 그것을 거두어들이기 때문이며,

한결같이 여의기 때문이다.

있다는 것들이 모두에 함께하면 가려서 분별함[簡別]이 없는 인이다.

이것은 오직 그 갖추어진 것에서 서로 어긋나는 것은 아니지만 의심나는 인의 성질이다.

만약 그 가운데에서 모두이든 부분이든 있다[有]고 하면 또한 결정적인 인[定因:바른 인]으로서

다른 것을 가려서 분별하기 때문에

이것을 차별이라 한다.

만약 소리의 성질이 있어서 소리가 항상하다고 허용하는 것에 대한다면

이것은 (들리는 성질이라는 인) 마땅히 인으로 성립한다.

만일 이때에 지어진 성질 등이 무상의 인으로 드러나 보이지 않는다면

이것 (바른 인)의 뜻이 있음을 허용한다.

그러나 갖추어지면 하나의 뜻에 서로 어긋날 수 있다.

(하나의 뜻에는) 있음을 허용하지 않기 때문에

이것은 의심스러운 인[猶豫因]이다.

또한 이 가운데에서 현량과 교리의 힘이 수승하기 때문에

마땅히 이것에 의지하여 결정을 사량하고 구하여야 한다.

이상을 게송으로 설한다.

만약에 법[因]이 불공부정인이거나

공부정인이거나 결정상위인이거나

일체에 두루하다면 그것은

모두 의심나는 인이네.

법과 유법(有法),

자성과 차별을

삿되게 증득하게 되면

이들은 상위인을 이루게 되네.

만약 그렇지 않으면 어긋나는 것이 없네.

종의 법을 관하여 자세히 관철하게 되거나

만약에 바라는 것에 어긋난다면

주저(躊躇:부정인)와 전도(상위인)를 이룬다네.

이것과 다른 것으로서 사인(似因)은 없다네.

【문】 이와 같이 하여 바른 인과 사인(似因)을 밝혔다.

유(喩)와 사유(似喩)를 이제 말하고자 한다.

게송으로 설한다.

인이 종에 따르는 것[同法喩]과

종이 아닌 것에는 인이 있지 않는 것[異法喩]을 설하노니

이 둘을 비유(譬喩)라고 이름하네.

다른 것은 모두 이것과 서로 그릇된 것[似喩]이네.

【문】 유(喩)에는 두 가지가 있는데 동법과 이법이다.

동법이란 “소리는 무상하다.

노력이 끊임없이 일어나야 하는 성질 때문에”라고 세울 때에

“모든 노력이 끊임없이 일어나야 하는 것은 모두 무상이라고 보아야 한다.

비유하면 병 등과 같이”라고 말하는 것이다.

이법이란 “모든 상주함이 있는 것은 노력이 끊임없이 일어나야 하는 것이 아니라고 보아야 한다.

마치 허공 등과 같이”라고 말하는 것이다.

앞의 것은 막으면서 설명하는 것이고 뒤의 것은 오직 넘치는 것을 그칠 뿐이다.

합작법과 이작법에 의해서 뜻을 견주어 헤아리는 것[比度]이기 때문이다.

이로 말미암아 비록 실로 큰 허공[太虛空] 등이 있음을 세우는 것은 아니지만,

종이 있지 않는 곳[宗異品]에는 인의 뜻이 없다는 것을 나타내 보인다.

다시 무슨 인연으로 제1구에서 “인이 종에 따르는 것[同法喩]”이라고 설하고,

제2구에서 “종이 아닌 것에는 인이 있지 않는 것[異法喩]”이라고 설하며,

인이 아닌 것에는 종은 있지 않다고 설하지 않는가?

이와 같이 설함으로써

능히 인이 동품에는 결정코 있으며[同品定有]

이품에는 두루 없다는 것[異品遍無]이 되어 전도된 언설이 아님을 드러내 보여준다.

또한 게송으로 말하겠다.

마땅히 지어진 것이 아닌 것으로써 그 항상함을 증험하고

혹은 무상으로써 지어진 것을 성립한다.

만약 그렇다면 마땅히 설하지 않은 것이 성립하네.

두루하지 않은 것이라면 하고자 하지 않은 것 등이 성립하네,

합작법과 이작법으로.

【문】 이와 같이 두 법의 합작법과 이작법의 따름과 뒤집음[順反]인 두 유[喩]를 설하였다.

“이 밖의 나머지는 서로 그릇된 것이다”라는 이것은 사유(似喩)의 뜻이다.

무엇을 ‘이 밖의 나머지’라 하는가?

이른바 이곳에 소립과 능립에 대하여,

동품이 아닌 것에 비록 합작법과 이작법이 있으나 전도된 언설임을 말한다.

혹은 이곳에 합작법과 이작법을 짓지 않고,

오직 소립과 능립은 모두 있으면서 이품에는 모두 없는 것을 말한다.

이와 같이 두 법에서

혹은 어느 한 쪽이 성립하지 않음[不成]과 보내지 않음[不遣]이 있거나

혹은 둘 모두가 성립하지 않음과 보내지 않음이 있는 것이다.

예컨대,

“소리는 항상하다.

접촉하여 상대함이 없기 때문에”라고 세워서

동법유(同法喩)로 “모든 접촉하여 상대함이 없는 그것은 모두 항상하다고 보아야 한다.

업과 같이,

극미와 같이,

병 등과 같이”라고 하고 이법유(異法喩)로

이른바 “모든 무상한 것은 접촉하여 상대함이 있다고 보아야 한다.

마치 극미와 같이,

업과 같이,

허공 등과 같이”라고 하는 것과 같다.

이로써 이미 설하였다.

동법유 가운데에서 유법불성(有法不成)이란

항상하는 허공 등을 인정하지 않는 자[無空論者]들에게 상대한 것을 말한다.

반드시 두 가지 비유의 언사를 갖추어야 바야흐로 능립이 성립하는가?

그 인과 같이 단지 하나만을 설함을 따라도 되는가?

만약 정리(正理)에 나아간다면 마땅히 둘을 갖추어 설해야 한다.

이들이 구족함으로써

소립이 그 인을 여의지 않음을 드러내 보이고,

동품에 결정코 있으며

이품에는 두루 없음을 함께 드러내어

능히 상위인과 부정인을 대치하기 때문이다.

만약 그 일부분에서 이미 성립한다면

일부분만을 설함에 따라도 또한 능립이 성립한다.

만약 소리의 두 뜻이 함께 허용된다면 모두를 설할 필요는 없다.

혹은 뜻에 기준함으로써 하나로 능히 둘을 드러낸다.

또한 비량(比量) 가운데에서는 오직 이 이치만이 보인다.

만약 견주어야 할[所比] 곳에 이 모습[因]이 결정코 두루하다면[審定]

나머지 동류(同類)에 이것이 결정코 있다고 생각되고,

그것이 없는 곳에는 이것이 두루없다고 생각된다.

그러므로 이로 말미암아 결정적인 앎이 생긴다.

그러므로 본송(本頌)에서 설한다.

예컨대 자신에게 결정된 지식을 갖고

타인에게 결정된 지식이 생기기를 바라서

종의 법[因]과 상응[相應:同喩]과 소립[宗]을 설하며

나머지는 멀리 여읜다네.

【문】 견주어야 할 것[所比]에 종법의 성품을 드러내기 위한 까닭에 인의 연설을 설하고,

이것에서 (종과 인이) 서로 여의지 않은 성품을 드러내기 위한 까닭에 유(喩)의 언설을 설하고,

견주어야 할 것을 드러내기 위한 까닭에 종의 언설을 설한다.

견주어야 할 것[所比] 가운데에서는 이들을 제외하고 다시 다른 부분[支分]은 없다.

이로써 다른 심찰(審察) 등과 그리고 (오지작법의) 합(合)과 결(結)은 부정하여 버린다.

만약에 그렇다면 유(喩)의 언설은 이품의 부분(異分)이 아니다.

인의 뜻을 드러내기 때문이다.

현상[事]으로는 실로 그러할지라도 이 인의 언설은 오직 이종법의 성질(因의 第一相)을 드러내어 요달하기 위한 것일 뿐,

동품에 있는 성질(因의 第二相)과 이품에 없는 성질(因의 第三相)을 드러내어 요달하기 위한 것이 아니기 때문이다.

반드시 따로 동품과 이품의 유(喩)의 언설을 설해야 한다.

만약 오직 인의 언설이

설명하는 뜻만을 설하여 인이라 이름한다면

그것은 어떠한 과실이 있는가?

다시 어떠한 덕(德)이 있는가?

따로 유(喩)의 지분을 설한다.

이것을 이름하여 덕이라 한다.

마땅히 세간에서 설한 방편과 같아서

그 인의 뜻과 더불어 전혀 상응하지 않는다.

만약 그렇다면 어떠한 과실이 있는가?

이러한 언설은 단지 마땅히 소립의 뜻에 유례일 뿐

공능(功能)은 없어서 능립의 뜻이 없다.

그것은 단지 ‘지어진 성질 때문에’의 유사한 동법(병 등)을 설하는 것일 뿐

능립으로서 성립하는 뜻을 설하는 것이 아니기 때문이다.

또한 인과 유를 따로 (말)하면

이것은 소립의 동법가 이법은 있다 하더라도

끝내 인과 소립이 서로 여의지 않는 성질은 드러낼 수 없다.

그러므로 단지 소립의 뜻에 유례로 있을 뿐이다.

그러나 공능은 없다.

무슨 까닭으로 공능이 없는가?

동유 가운데서 반드시 종법과 종의(宗義)에 서로 유사할 필요는 없다.

이것은 다시 다른 비유로써 성립하는 것이기 때문에

끝없이 반복함[無窮]이 성립한다.

또한 반드시 모든 품류(品類)에 결정코 있을 필요는 없다.

이품 가운데에서도 (소립)의 없는 성품을 드러내어 간별함(이작법)이 있지 않으면

능히 비유라 할 수 없다.

그러므로 게송으로 설한다.

만약 인이 오직 소립과

혹 차별되거나 서로 유사하기만 한다면

비유는 마땅히 다함이 없네[無窮].

그리고 아픔을 막아버리네.

【문】 세간에서는 단지 종과 인이 이품의 같은 곳에 존재하는 성질을 드러내어

이법유라고 할 뿐이고,

종이 없는 곳에 인이 있지 않은 성질을 보이지 않는다.

그러므로 결정코 공능이 없다.

만약에 오직 종법[因의 第一相]만이 인의 성질이라고 한다면

거기에 부정(不定)이 있어도 또한 마땅히 인이 성립해야 한다.

어떻게 소립과 능립

그리고 (동품과) 이품의 법인 두 종류의 비유가 구족하게 있는데도

이러한 과실이 있다고 하는가?

만약 이때에도 소립의 이품이 한 종류라도 없다면

곧 이러한 과실이 있다.

마치 처음과 뒤의 세 가지 구에서 맨 뒤의 유(喩)와 같다.

그러므로 결정코 3상(因의 三相)은 오직 인을 드러내기 위한 것일 뿐이다.

이러한 도리로 말미암아 비록 모든 부분[三相]이 능히 인이 되어 소립을 분명하게 드러내지만,

그러나 오직 한 부분(因의 第一相)만을 설하여도 또한 인이라 한다.

이와 같이 하여 간략하게 조 등의 3지(支)와 그릇된 3지를 설하였다.

곧 이러한 언설들을 능립과 사능립(似能立)이라 이름한다.

그 응하는 바에 따라 다른 사람들을 깨닫게 하기 위하여 이 능립과 사능립을 설한 것이다.

자신의 깨달음을 위해서는 오직 현량(現量)과 비량(比量)만이 있다.

저 성언량[聲]과 비유량[喩] 등은 이 가운데[比量]에 포섭된다.

그러므로 오직 두 가지의 양뿐이다.

이는 능히 자상(自相)과 공상(共相)을 요달하기 때문이다.

이 둘을 떠나 별도의 소량(所量)으로 그들이 요달해 알도록 하기 위하여 다른 량을 세우지는 않는다.

그러므로 본송에서 말하였다.

현량은 (모든) 분별을 배제하네.

다른 것[比量]은 설한 바 인(因)에서 생하네.

【문】 이 가운데에서 현량은 분별을 배제한다란

지혜로 색(色) 등의 경계에서

일체의 종류(種類)와 명언(名言),

가립(假立), 무량(無量)한 모든 분별을 멀리 떠난 것을 말한다.

함께하지 않는 연[不共緣]으로써 나타나

따로 전전[現現別轉]하기 때문에

현량이라 이름한다.

그러므로 게송으로 말한다.

유법(有法)은 하나의 모습이 아니어서

근(根)에 의한 일체의 행(行)이 아니네.

오직 안으로 증득되어[內證] 언설을 떠난

이 색이 근의 경계이네.

【문】 의지(意地) 또한 모든 분별을 떠나

오직 내증하여 행함[行]만이 전전한다.

또한 탐욕 등에서의 자증분(自證分)과

수정자(修定者)가 교리에 의한 분별을 떠난 것은 모두 현량이다.

또한 이 가운데에서는 따로 양과(量果)가 없다.

즉 이 체(體)가 뜻에 흡사하게 생하기 때문이며,

작용이 흡사하게 있기 때문에 임시로 설하여 양이라고 한다.

만약 탐욕 등에서 모든 자증분을 또한 현량이라고 한다면

무슨 까닭에 이 가운데에서 분별지(分別智)를 제외하는가?

이 가운데에서 자증은 부정[遮]하지 않는다.

현량은 분별이 없는 것[無分別]이기 때문이다.

다만 이 가운데에서 다른 경계의 부분을 요별하는 것은

현량이라 이름하지 않는다.

이로 말미암아

곧 기억[憶念]ㆍ추론하여 헤아림[比度]ㆍ바라고 구함[悕求]ㆍ의심나는 지[疑智]ㆍ미혹하여 산란한 지[惑亂智] 등은

거칠게 받아들이는 것으로 모두 현량이 아니라고 설한다.

앞선 느낌에 따라 분별이 전전하기 때문이다.

이와 같이 일체 세속의 존재[世俗有] 가운데에서

병ㆍ수(數)ㆍ거취(擧取)ㆍ유성(有性)ㆍ병의 성품 등의 지(智)는

모두 사현량(似現量)이다.

실유(實有) 가운데에서 다른 행상(行相)을 지어

다른 뜻을 임시로 합하여 분별이 전전하기 때문이다.

현량을 설해 마쳤다.

비량[自比量]을 설하겠다.

“다른 것[比量]은 설한 바 인에서 생한다”고 하는 것은 지[智:비량]는 앞선 지[현량]의 나머지를 말한다.

설한 바와 같이 능립의 인에서 생한다.

이것은 그 뜻을 연하는 것이다.

이것은 두 가지가 있다.

이른바 추론된 것[所比]에서

자세하게 관찰한 지로서

현량으로부터 생하거나

혹은 비량으로부터 생하며,

그리고 이 인과 소립의 종이 서로 여의지 않는다는 것을 기억하여 생각하고 있다.

이것은 앞에서 설한 바의 힘이 성립함으로 말미암아

인이 동품에는 반드시 있다는 등을 생각하기 때문이다.

이것이 가깝고 먼 인을 추론하여 헤아리기[比度] 때문에

모두 비량이라고 한다.

이것은 짓는 도구[作具]와

짓는 자[作者]에 의지하여 설한 것이다.

이와 같이 다른 사람들을 깨닫게 하기 위한 비량[他比量]도

또한 이것[自比量]을 여의지 않으므로

능립이 성립함을 얻음을 마땅히 알아야 한다.

그러므로 게송으로 설한다.

하나의 현상[事]에는 많은 법이 있어서

하나의 모습으로 일체를 이해[行]할 수 없네.

오직 다른 것을 가려서 분별함으로 말미암아

결정코 능히 뒤따름을 나타낼 뿐이네.

이와 같이 능상자(能相者)도

또한 많은 법이 있지만

오직 소상(所相)을 넘어서지 않으므로

능히 나타내 보일 뿐,

다른 것은 그렇지 않네.

【문】 무슨 까닭으로 이 가운데에서 앞의 현량과 달리 따로 비량을 건립하는가?

두 가지(현량과 비량)를 나타내기 위함이다.

이곳에서 또한 마땅히 그 추론한 결과에서 비량이 됨을 설하고,

저곳에서 또한 마땅히 나타난 인[現因]에서 현량이 됨을 설하여 모두 부정하지 않는다.

능립과 사능립을 설해 마쳤다.

이제 능파(能破)와 사능파(似能破)를 설하기로 한다.

게송으로 설한다.

능파는 빠지는 것[闕] 등에 관한 언설이며

사능파는 모든 과실의 종류[過類]를 말하네.

【문】 이 가운데에서 “능파는 빠지는 것 등에 관한 언설”이란

앞에 설한 것에서 빠지는 것 등에 관한 언사(言詞)와

지분들의 과실에 관한 그 낱낱의 언사는 모두 능파를 말하는 것이다.

그 하나하나는 능히 앞의 종이 선설이 아님을 드러내기 때문이다.

“사능파는 모든 과실의 종류를 말한다”고 한 것은

말하자면 동법 등의 상사과류(相似過類)를 사능파라 이름한다.

그 지분들이 잘된 비량에 대해 다른 사람을 미혹시키기 위해 시설되었기 때문이다.

앞의 종의 잘못된 점[不善]을 능히 드러내 보이지 못한 것으로

그가[敵者] 정리(正理)가 아닌 것으로 파척하였기 때문이며,

바르게 능파한 곳에까지 시설하였기 때문이다.

이러한 것이 그 종류이다.

그러므로 설하여 과실의 종류라고 한다.

만약 정리가 아닌 것으로 세운 비량 가운데에서

이와 같이 시설하여

혹 비량의 과실을 분명하게 알지 못하였거나,

혹 곧 그 과실문(過失門)을 드러내기 위한 것이라면

과실의 종류라고 하지 않는다.

게송으로 말한다.

이품을 나타내 보이는 까닭에

동법에 달리 세움으로 말미암아

동법상사(同法相似)이네.

나머지는 이법으로 말미암은 것이네.

차별을 분별하는 것을 분별상사라 하네.

동일함을 응하여 무이상사(無異相似)가 성립하네.

소립의 나머지 인을 드러내는 것을

가득상사(可得相似)라 하네.

뜻을 분별하기 어려워 인이 의심스럽기 때문에

유예상사(猶豫相似)라 이름하네.

이품의 뜻을 설하기 때문에

좋아하지 않음을 의준상사(義准相似)라 하네.

【문】 이 가운데 “이품을 나타내 보이는 까닭에

동법에 달리 세움으로 말미암아 동법상사이다”라고 한 것은

전도하여 성립하였기 때문에 달리 세움[異立]이라 한다.

이것은 짓는 도구[作具]와 짓는 자[作者]에 의하여 설하고 있다.

동법(同法)이 곧 상사(相似)이기 때문에 동법상사라 한다.

일체를 세운 가운데 상사의 과류를 포섭하기 때문이다.

상사라는 말은 불남성[不男聲:中性]이다.

능파와 상응하기 때문이며,

혹은 결송(結頌)에 따르기 때문이다.

어떻게 동법상사를 능파라 하는가?

지어진 것[所作] 가운데 능히 지음[能作]을 설하기 때문이며,

(능립에 의지하여) 전전하여 생기하기 때문에 이와 같은 설을 짓는다.

뒤의 (과류도) 응하는 바에 따라 또한 이와 같이 설한다.

지금 이 가운데에서 동법유가 전도하여 성립함으로 말미암은 것이다.

그러므로 설하여 동법상사라 한다.

어떤 사람이

“소리는 무상하다.

노력이 끊임없이 일어나야 하는 성질이기 때문에”라고 성립시킨다면

여기에서는 허공이 이법유가 된다.

어떤 사람은 허공을 드러내어 동법유로 한다.

질애[質] 등이 없기 때문이라 하여 소리가 항상하다고 세운다.

이와 같은 것은 곧 그 설한 바

인(노력이 끊임없이 일어나야 하는 성질) 가운데에서는

병이 마땅히 동법이어야 한다.

그러나 이품인 허공을 동법으로 설하고 있다.

이로 말미암아 동법상사라 설한다.

“다른 것은 이법으로 말미암은 것이다”란 이법상사(異法相似)를 말한다.

이것은 전의 동법상사의 나머지로써 이품을 나타내 보인다.

이법유를 전도함을 말미암아 성립한다.

두 종류의 비유 가운데에서 앞에서 안립한 것과 같이 병을 이법으로 하고 있다.

그러므로 이법상사라 설한다.

“차별을 분별하는 것을 분별상사라 한다”는 것은

앞에서 나타내 보임 등이라 설하기 때문이며,

지금 차별을 분별함이라 설하기 때문이다.

마땅히 동법의 차별을 분별하는 것임을 알아야 한다.

이른바 앞에서 설한 것과 같이 병은 동법이 된다.

그 동법에 태울 수 있는 것[可燒] 등의 차별의 뜻이 있기 때문이다.

이는 곧 병은 마땅히 무상하지만 소리는 그렇지 않다.

소리는 마땅히 항상하다.

태울 수 없는 등의 차별이 있기 때문이다.

이러한 분별로 말미암아 전도하여 세우는 것이다.

그러므로 분별상사라 말한다.

“동일함을 응하여 무이상사(無異相似)가 성립한다”는 것은

동법을 나타내 보이는 것으로

앞에서 이미 설한 것이기 때문이며,

이것과 그것이 마땅히 동일함이 성립하기 때문이다.

그것이란 무엇인가?

다시 다른 방편을 듣지 못하기 때문이며,

서로 인접하여 가깝기 때문이다.

이 종[宗]이 다름이 없음[無異]을 성립한다면 다름이 없음이 과실이 성립함을 알아야 한다.

곧 이 언설로 말미암아 뜻을 알 수 있으므로 그 이름을 설하지 않는다.

이는 무엇과 무엇이 함께 다름이 없음을 성립한다고 하며 따로 설하지 않는다.

그러므로 곧 이것의 일체는 바로 그것의 일체이다.

어떤 사람이 만약 병 등에 동법(지어진 성질)이 있기 때문에

곧 나머지 법(소리) 또한 따로 다름이 없게끔 한다면

일체의 병의 법(태울 수 있고 볼 수 있는 성질)은 소리에도 마땅히 다 존재해야 한다고 말한다.

이것은 곧 일체는 다시 서로에 법이 같아 마땅히 동일한 성품이 성립한다.

이 가운데에서는 억지로 따로 다름이 없다고 하는 과실이 성립한다.

또한 병과 소리의 차별을 드러내 보이기 위해서도

앞의 분별상사와 아주 다르지 않기 때문에 마땅히 따로 설해야 한다.

만약 노력이 끊임없이 일어나야 하기 때문에

무상이 성립한다고 하여

모두는 필경의 성품이 아님을 드러내고자 한다면

곧 종과 인이 따로 다름이 없다는 과실이 성립한다.

이것을 억눌러 따로 다름이 없는 성품을 이루게 하기 때문에

무이상사라 설한다.

어떤 사람이 이 인은 성립된 법[所成立法聲]과 성립한 법[能成立法]이 같아

또한 능히 이 서로 어긋나는 법에도 성립한다고 말한다.

따로 다름이 없음으로 말미암아 그러므로 무이상사라 말한다.

“소립의 나머지 인을 드러내는 것을 가득상사(可得相似)라 한다”고 하는 것은

만약 세워진 종법(宗法)의 나머지 인을 얻을 수 있다면

이를 곧 가득상사라 말한다.

어떤 사람이 앞에서 소리가 무상함을 세운 것과 같다.

이것은 바른 인이 아니다.

번개 등에서 (빛이) 나타나 보이는[現見] 등의 나머지 인으로부터 무상이 성립함을 얻을 수 있기 때문이다.

만약 이것을 떠나서 그것이 있음을 얻는다면 이것은 그것의 인이 아니다.

다른 어떤 사람은 이것에서 별도로 방편을 지어서 이것은 그 무상의 바른 인이 아니라고 한다.

두루하지 않기 때문이다.

마치 “총림(叢林)은 모두 사려(思慮)가 있다.

수면(睡眠)이 있기 때문에”라고 설하는 것과 같다.

“뜻을 따로 하기 어려워 인이 의심스럽기 때문에

유예상사(猶豫相似)라 한다”고 하는 것은

과류(過類)에 상응하기 때문에 여성(女聲)으로 설한다.

이 가운데에서 종의 뜻을 따로 다르게 분별한다면 인의 부정(不定)이 성립한다.

그러므로 유예상사라 설한다.

혹은 다시 인의 뜻을 따로 다르게 분별하기 때문에

유예상사의 과류라고 한다.

어떤 사람은 마치 앞에서 소리의 무상함을 성립하여

“노력이 끊임없이 일어나야 하는 성질이기 때문에”라고 말하는 것과 같다.

노력이 끊임없이 일어나는 것이

혹은 드러나고[顯] 혹은 생함[生]을 나타내 보이기 때문에 유예가 성립한다.

지금 성립된 것[所成立]은 드러나는가, 생하는가?

그러므로 이와 같은 인(因)으로는 증인(證因)해서는 안 된다.

“이품의 뜻을 설하기 때문에 좋아하지 않음을 의준상사(義准相似)라 한다”는 것은

어떤 사람이 만약 노력이 끊임없이 일어나야 하는 것으로써 무상을 설한다면

뜻에 기준하여[義准] 곧 노력이 끊임없이 일어나야 하는 것이 아니라고 한다면

모든 번개 등은 다 항상하다고 해야 할 것이라고 말한다.

이와 같은 것을 이름하여 의준상사라고 한다.

이 가운데에서 뒤의 구절(상사)를 생략하였음을 알아야 한다.

그러므로 단지 유예, 의준이라고만 한 것이다.

다시 무슨 뜻으로 말미암아 이 동법 등의 상사과류는

인명 논사들이 말한 순서[次等]와 다른가?

사능파가 동일하기 때문이다.

게송으로 설한다.

이 동법 등의 상사들은

대개 의심스러우므로 사능파이네.

【문】 대부분의 언설은 혹 다른 힐난이 있음을 드러내기 위한 것이거나

그릇되어 인이 성립하지 않는 것[似不成因]의 과실을 드러내기 위한 것이다.

이 가운데 앞의 네 가지는 내가 설한 비유의 방편과 전혀 상응하지 않으며,

또한 세간의 비유 방편에 따르고 있다.

비록 인이 결정의 성품을 드러내지 않으나

그 체(體)를 거두어들이기 때문에 이러한 설명을 한다.

동법 등의 부정인(不定因)으로 자신의 종을 성립함으로써

방편으로 다른 사람에게 설하는 것도 또한 이러한 법이 있다.

이로 말미암아 그릇된 공부정[似共不定]이 성립하거나

혹은 다시 그릇된 상위결정[似相違決定]이 성립한다.

만약 오직 자신의 종을 성립시키기 위할 뿐이라고 말한다면

어떻게 부정이 능파라는 이름을 얻는가?

곧 이것을 설하여 능파라고 하는 것이 아니다.

부정을 힐난하는 언설을 부정이라 한다.

능전(能詮) 가운데에서 소전(所詮)을 설하기 때문에 이러한 과실은 없다.

나머지 곳에서도 또한 이와 같이 안립함을 알아야 한다.

만약에 (입자가) 세운 입량에 부정의 과실이 있거나,

혹은 다시 결정의 동법 등의 (적자의) 인으로서 (종을) 성립하였다면 곧 능파라 이름한다.

이러한 것들은 힐난이기 때문이다.

만약 나타나 보이는 힘[現見力]이 있다면

비량도 그 성품을 능히 막아 보낼 수 없다.

예를 들어 어떤 사람이 “소리는 들리는 것이 아니다.

비유하면 병 등과 같이”라고 하여 성립시키지만

소리는 들리는 것이 나타나 보이기 때문에

마땅히 그 들리는 성질로써 무상을 막아 보낼 수 없다.

오직 보이지 않는 것만이 능히 막아 보내는 것이 아니기 때문이다.

만약 그렇지 않다면 또한 마땅히 항상함도 보내버려야 한다.

두 번째의 무이상사는 그릇된 불성인(似不成因)의 과실이다.

그것은 본래는 없으나 생하는 것으로써 소립에 더하여[增益]

종과 인이 동일함을 이루는 과실을 짓기 때문이다.

이것은 본래는 없으나 생하는 것으로써

인의 법을 잘 이루어[極成] 멸한 후의 없음을 증명한다.

만약 곧 그것을 세운다면 능파를 이룰 수 있다.

세 번째의 무이상사는

소립에 어긋나 해치는[違害] 것을 성립시키는 곤란함 때문에 그릇됨[似]이 성립한다.

태울 수 있음 등의 결정이 없기 때문이다.

만약 이것으로써 결정된다고 하면 상위(相違)가 이루어질 수 있다.

가득상사는

소립이 부정(不定)이기 때문에 그 그릇됨[似]이 성립한다.

만약 소립의 인이 항상함에서도 있다면 능파가 성립할 수 있다.

두 번째의 가득상사는

비록 이것이 두루하지 않으나

나머지 종류가 없기 때문에 그릇되어 성립하지 않음[似不成]의 과실이다.

만약 소립에 없다면 능파라 말할 수 있다.

이 가운데에서 일체는 모두 무상이라고 세우고자 하는 것이 아니다.

유예상사는

노력이 끊임없이 일어나야 하는 것으로써

멸하여 무너짐[滅壞]이 성립할 수 있는 것을 말한다.

만약 생기로써 소립에 더하여[增益] 부정의 과실을 짓는다면

이것은 그릇된 부정[似不定]이다.

만약에 소립에서 분별을 일으키지 않고

다만 인만을 간별(簡別)하여 생기에 대해 힐난을 하였다면

이것은 그릇되어 성립하지 않는 것[似不成]이다.

이 가운데에서는 오직 생함만을 바라지 않아 무너짐이 성립한다.

혹 생하거나 혹 드러나는 것 모두 다 멸하여 무너짐[滅壞]이다.

부정이 아니기 때문이다.

의준상사는

전도되어 부정으로 힐난하였기 때문에 그릇된 부정이라 말한다.

만약 노력이 끊임없이 일어나야 하는 것이 아니라면

항상함과 무상을 세우게 된다.

혹은 오직 노력이 끊임없이 일어나야 하는 것이 무상이며

나머지 것이 아니라면 능파가 성립할 수 있다.

게송으로 설한다.

만약 인이 이르고 이르지 않음과

삼시에 바라지 않는 언설이 있다면

지비지상사이며 무인상사(無因相似)이네.

이것은 그릇된 인의 빠짐[似因闕]이라 하네.

【문】 “만약 인이 이르고 이르지 않음과 삼시에 바라지 않는 언설이 있다면

지비지상사이며,

무인상사(無因相似)이다”라고 하는 것은

이르고 이르지 않은 것에서 바라지 않는 언설을 짓는 것이다.

만약 능립의 인이 소립의 종에 이르러서 종이 성립한다면

종과 인이 차별이 없기 때문에 응당 소립이 아니어야 한다.

마치 연못의 물과 바다의 물이 서로 합하면 차이가 없는 것과 같다.

또 만약 종이 성립하지 않는다면 마땅히 인의 모습은 이르지 않아야 한다.

소립이 만약 성립한다면 이것은 누구의 인인가?

만약 능립의 인이 소립에 이르지 않는다면 이르지 않음은 인이 아니다.

차별이 없기 때문에 마땅히 성립하지 않음[不成]의 인이다.

이를 지비지상사라 이름한다.

또한 “삼시에 바라지 않는 언설이 있다”라고 하는 것은

만약 능립의 인이 소립의 앞[前]에 있다면 아직 소립이 있지 않은 것으로 이것은 누구의 인인가?

만약 능립의 인이 뒤[後]에 있다고 말한다면 소립은 이미 성립한 것으로 다시 어떠한 인을 필요로 하는가?

만약 함께[俱時]라면 마치 소의 양 뿔과 같이 인과 유인[有因:宗]은 성립하지 않는다.

이와 같은 것을 무인상사(無因相似)라 이름한다.

이 가운데에서 앞과 순서가 다른 것은 모두 그릇된 인이 빠졌기[似因闕] 때문이라고 설한다.

무슨 까닭인가?

정리가 아닌 것으로

일체의 인을 비방하여 없애버리기[誹撥] 때문이다.

이 가운데에서 무슨 도리로 오직 이르지 않음과 이르름[不至同]이기 때문에

비록 인의 모습과 상응하더라도 또한 인이라 이름하지 않는가?

이와 같이 무슨 도리로 오직 소립의 앞에 있어서 인이라는 이름을 얻을 수 없기 때문에

곧 능립이 아니라고 하는가?

또 이 가운데에서 (적자) 자신을 해치는 이르름[同]을 막아 보내기 때문이다.

이와 같이 또한 언설의 인[言因] 및 지혜[慧]로 소립하는 가운데에서는 그릇된 인의 빠짐이 있다.

뜻의 인[義因] 가운데에서는 그릇되어 성립하지 않음[似不成]이 있다.

정리가 아닌 것으로 모든 법의 인[因]을 비방하여 없애버리기[誹撥] 때문이다.

앞의 두 가지 인과 같이 뜻으로 소립한 것은

모두 지어진 것[所作]과 능히 짓는 것[能作]의 성품이 아니기 때문에

마땅히 정리(正理)가 아니다.

만약 정리로써 비방하여 없애버릴 때에는 능파라 이름할 수 있다.

게송으로 설한다.

설하기 전에는 인이 없기 때문에

마땅히 소립이 있지 않다는 것을

무설상사(無說相似)라 이름하네.

생함의 무생(無生)도 또한 그러하네.

소작(所作)이 조금이라도 다르면

소립(所立)이 성립하지 않음을 드러내는 것을

이름하여 소작상사(所作相似)라 하네.

대개는 사종(似宗)에서 설한 것과 같네.

【문】 “설하기 전에는 인이 없기 때문에 마땅히 소립이 있지 않다는 것을

무설상사라 한다”는 것은

어떤 사람이 “앞에서 세운 것과 같이

만약 이 인으로 말미암아 무상성을 논증한다면

이 인은 아직 설하기 전에는 전혀 있는 것이 아니다”고 말한 것과 같다.

인이 있지 않기 때문에 마땅히 무상이 아니어야 한다고 한다.

이와 같은 것을 무설상사라 이름한다.

“생함의 무생(無生)도 그러하다”고 하는 것은

(소리가) 생하기 전에는 인이 없기 때문에 세우는 바[所立]가 없으니,

또한 곧 무생상사(無生相似)라 한다.

“또한 그러하다”라는 말은 소리의 전에 인이 있지 않기 때문에

마땅히 세우는 바가 없어야 한다는 유례(類例)이다.

지금 이 가운데에서 세우는 바가 없는 것과 같이

또한 소립의 상위(相違)가 있음을 알아야만 한다.

어떤 사람이 설하였다.

예컨대 앞의 소립(소리는 무상하다)에서

만약 이와 같이 소리가 아직 생기기 이전이라면

노력이 끊임없이 일어나야 한다는 것이 없어서 마땅히 무상이 아니어야 한다.

또한 노력이 끊임없이 일어나야 하는 것이 아니기 때문에 항상하여야만 한다.

이와 같은 것을 무생상사라 이름한다.

“소작(所作)이 조금이라도 다르면 소립이 성립하지 않음을 드러내는 것을

소작상사라 이름한다”는 것은

성립시키는 바인 “지어진 성질 때문에”라는 것이

“비유하자면 병 등과 같이 소리는 무상하다”고 말한다.

만약 병이 “지어진 성질 때문에”와 다르다면 무상하다고 할 수 있는데,

어떻게 소리의 현상을 예상하겠는가?

이와 같은 것을 이름하여 소작상사라 한다.

“대개는 사종(似宗)에서 설한 것과 같다”란

이와 같은 무설상사 등은 대부분 그릇된 소립[似所立]에서 설한 것이다.

(무설과 소작의 상사에서) 불성인(不成因)의 과실과 같이

대개의 언설이 그릇된 나머지 것[似餘]과 같음을 말하거나 드러내기 위한 것이다.

지금 이 가운데에서 무설상사는 비량을 더한다[增益].

이른바 논자가 언사로 설하여 무상성을 세운 것에서

아직 설하기 전에는 인이 없기 때문이라고 힐난하는 것은

그릇되어 성립하지 않음[似不成]이다.

혹은 그릇된 인의 빠짐이다.

아직 설하기 전에 능립을 더하기 때문이다.

만약 이 가운데에서 뜻이 있지 않음을 드러내거나 또는 입량할 때에

언설이 없다면

능파가 성립할 수 있다.

무생상사는 소리가 아직 생하기 전에

소립을 더하여 인이 없다고 힐난하기 때문에 곧 사능파라 한다.

만약 성립할 때에 이것이 없음을 드러낸다면 능파가 성립할 수 있다.

만약 아직 생하기 전에 노력이 끊임없이 일어나야 하는 것이 아닌 것으로

항상하도록 한다고 힐난한다면

의준(義准)의 부분이기 때문에 또한 그릇된 부정이다.

소작상사는 세 종류가 있다.

만약 병 등의 지어진 성질이 소리의 위에서는 없다고 힐난한다면

이것은 그릇된 불성[似不成]이다.

만약 소리의 지어진 성질이 병 등에서는 없다고 힐난한다면

이것은 그릇된 상위[似相違]이다.

만약,

즉 이것이 항상함의 위에서도 없다고 힐난한다면

이것은 불공부정(不共不定)이기 때문에

곧 그릇된 부정이다.

혹은 그릇된 유[似喩]의 과실이다.

동법을 끌어당기기 때문이다.

무슨 까닭인가?

오직 전체적인 법만을 취하여 비량을 건립하고

개별적인 (법을) 취함이 없기 때문이다.

만약 개별적인 뜻을 취한다면

결정적으로 다르기 때문에 비량은 마땅히 없어야 한다.

게송으로 설한다.

모두는 허락한다 할지라도 인을 구하여야 하는 것을

생과상사(生過相似)라 이름하네.

이것은 유(喩)에 힐난을 시설하는 것으로

그릇된 유[似喩]에서 설한 것과 같다고 하네.

【문】 “모두는 허락한다 할지라도 인을 구하여야 하는 것을 생과상사라 한다”고 하는 것은

어떤 사람이 앞의 소립에서와 같이

병 등은 무상하다는 것은

다시 어떤 인이 증인이 되느냐고 힐난하여 말하였다.

“이것은 유(喩)에 힐난을 시설하는 것으로

그릇된 유[似喩]에서 설한 것과 같다고 한다”는 것은

병 등이 무상하다는 것을 함께 성취함을 허락한다 할지라도

성립하지 않음을 말한다.

그릇된 유에서 힐난하였기 때문에

사유에서 설한 것과 같다고 하였다.

게송으로 설한다.

무상성이 항상함에 따른다고 하는 것을

상주상사(常住相似)라 이름하네.

이것은 상주성의 과실이 성립하는 것으로

종의 과실에서 설한 것과 같다네.

【문】 어떤 사람이 힐난하여 말하였다.

앞에서 세운 바와 같이 “소리는 무상하다”고 하는 이것은

마땅히 상주(常住)가 무상성과 함께 결합한다.

모든 법의 자성은 항상함을 버리지 않기 때문에

또한 마땅히 상주해야 한다고 한다.

이것을 곧 상주상사라 이름한다.

이것은 그릇된 종[似宗]의 과실이다.

소립의 무상성에서 더했기[增益] 때문이다.

이 가운데에서는 전혀 별도의 참된 무상의 성품이 있어서

이것에 의지하여 항상함이 전전하는 것이 없기 때문이다.

곧 이것의 자성은 본래 없다가 지금 있고,

잠시 있다가 없음으로 돌아가기[本無今有暫有還無] 때문에 무상이라 하는 것이다.

곧 이 분위(分位)에서 자성을 연(緣)함으로 말미암아 무상성이라 이름한다.

마치 과(果)의 성품 등과 같다.

이와 같은 과류(過類)는 족목(足目)이 설한 것이 대부분인데

사능파로 하여 설하였다.

성품이 가장 잘 성립하기 때문이다.

나머지 논서에서 설한 것도

또한 마땅히 이와 같이 분별하여 성립한다.

즉,

이러한 과류는 단지 조그마한 부분의 방편이 다름으로 말미암을 뿐이며

가없는 차별로서 과류를 건립할 수 있다.

그러므로 설하지 않는다.

즉,

이 가운데 사람들이 설한

증익ㆍ손감ㆍ유현(有顯)ㆍ무현(無顯)ㆍ생리(生理)ㆍ별유(別喩)ㆍ품류상사(品類相似) 등과 같은 것은

이러한 방향[方隅]으로써 모두 자세하게 관찰하여야 한다.

그리고 사람들이 잘못된 비량의 방편으로 이와 같은 주장을 지어 전전하고 유행하는 것을 막아야만 한다.

여기서는 다른 논서에서 설한 것이 무궁하기 때문에 다시 설하지 않는다.

또한 부처(負處:패배)에 대하여

옛 인명 논사들이 설한 것은

혹 어떤 것은 능파 가운데 포섭되어 있기도 하고,

혹 어떤 것은 아주 거칠기도 하고,

혹 어떤 것은 도리가 아니다.

궤변의 종류[詭語類]와 같기 때문에 여기에는 수록하지 않는다.

다른 논사의 종 등이 소유하는 구의(句義)도

또한 이와 같이 분별하여 건립하여야만 한다.

이와 같은 변계소집(遍計所執)의 부분 등은 모두 정치에 상응하지 않으며

설한 바 모습[所說相]에 어긋나므로

모두 무지(無智)라고 이름한다.

정리와 아주 멀기 때문이다.

또한 이러한 종류의 과실에 관한 언사는

내가 스스로 속하는《논식(論式)》등에서 이미 굴복시키고 있다.

또 이러한 방향은

내가 고인명론(古因明論)을 논파하는 가운데에

이미 모두 분별하였기 때문에

논하지 않겠다.

게송으로 설한다.

지인(智人)이 지혜로 독과 약을 (분별해) 열기 위하여

이 정리문(正理門)의 묘한 뜻을 계발하노니

모든 외도의 주장에 미혹한 자들로 하여금

삿된 길을 벗어나 참된 뜻에 계합(契合)케 하노라.

--------

1 니야야수트라(Nyāyasūtra), Gautama Akṣapāda의 음사임.

○ [pt op tr]

○ 음악공양, 나무불, 나무법, 나무승 mus0fl--Debout Sur Le Zinc - Un Jour Ou L'autre.lrc

![]()

Lab value 불기2564/04/21/화/21:56

● 복잡한 논리 smp 의 사연

인명정리문론을 살피다 보니 골치가 아파온다.

그런데 그렇게 되는 사정이 있다.

우선 현실에서 다음과 같은 요청이 있다.

어떤 주장을 하려면 논리가 정연해야 한다 .

또는 다른 이가 이해할 수 있도록 잘 설명해야 한다.

그리고 입증이 필요한 부분은 잘 입증해서 그것이 옳음을 잘 밝혀야 한다.

이런 식으로 현실에서 임하고 요구하는 경우가 많다.

결국 이것은 이와 관련된 문제다.

그런데 위 논서에 제시된 내용을 알고보면 간단하다.

그런데 오늘날 대부분 이 내용을 이해하기가 쉽지 않은 사정이 있다.

우선 각 내용을 제시하는 표현 대부분이 오늘날 입장에서는

대단히 낯선 표현들이다. 그래서 이해하기 어렵다.

한편, 내용을 이해하기 어려운 것은

인식 논리 추론과정에서 왜 이런 내용들이 제시되게 되는가하는 사정과도 관련된다.

그것은 근본적으로 망집증상 때문에 이런 증상을 겪는다.

그런데 그 사정을 그렇게 제시하기 힘들다.

그래서 상대 또한 스스로 자신이 망집상태에 있다는 것을 쉽게 깨닫지 못한다.

그래서 이런 기본적인 망집증상이 해결이 잘 안된다.

그런 경우 다시 차선책으로 그 상대와 눈높이를 맞춰서

그가 이해하는 추론 논리방법으로 상대를 이해시켜야 한다.

그리고 그런 사정 때문에 불교에서 이런 인명론을 살피게 된다.

오늘날은 주장하고자 하는 명제를 S - M - P와 같은 기호를 사용해서 표현할 수 있다.

다음과 같은 형태다.

S - M

M - P

∴ S - P

예를 들어 이런 형태다.

사람은 생명이다.

생명은 생사를 겪는다.

∴ 따라서 사람은 생사를 겪는다.

이런 식이다.

엄격하게 보면 인도인명론에서 제시하는 추론식은 이와는 바탕이 다르다.

그러나 일단 이런 논리추론식이 오늘날 대부분 쉽게 이해하는 논리추론식이다.

그리고 일반적으로 이런 형태를 가장 타당한 추론식으로 받아들인다.

그런데 불교에서는

이것이 왜 엉터리인가를 잘 이해하는 것이 중요하다.

그리고 이 내용이 곧 인명론을 통해 얻어야 할 최종 결론이기도 하다 .

그것은 왜 그런가.

아주 간단히 말하면 다음과 같다.

현실에서 S 를 얻을 수 없기 때문이다.

M 도 P 도 마찬가지다.

S 에 무엇을 넣어도 사정이 같다.

예를 들어 S에 바위나 물, 사람, 영희, 철수 등을 넣어 문장을 만든다고 하자.

그런데 현실에서 이런 내용 자체를 얻을 수 없다.

그런데 이 사실 자체를 도무지 잘 이해하지 못한다.

그래서 이 부분이 어렵다.

그러면 일단 그렇다고 하고 살펴나가야 한다.

그렇게 되면, 이제 망집 상태에서 일반적으로 취하는 방식으로 인해

대단히 복잡한 논의가 필요하게 된다.

어떻게 보면 이 논의는 거의 끝이 없게 된다.

그것은 일반적으로 일으키는 망집이 무량하기 때문이다.

그러나 사정이 그렇기 때문에 어렵더라도 이 방안을 취해야 한다.

그리고 이를 통해 결국 앞 부분의 결론으로 귀결시켜야 한다.

그것이 불교의 입장이다.

예를 들어 철수가 손가락으로 일정 부분을 가리키면서 그 부분이 '영희'라고 한다고 하자.

그런데 그렇게 손가락으로 가리킨 부분에 '영희'는 얻을 수 없다.

그러나 현실에서 그런 사정을 대부분 이해하지 못한다.

그래서 이제 차선책으로 그런 상대 입장을 그대로 받아들이고 살펴나가게 된다는 뜻이다.

그런데 원래 부처님의 입장 자체는 그렇지는 않다.

우선 손가락으로 가리킨 부분에 영희는 얻을 수 없다.

그래서 이 사정을 먼저 잘 이해해야 한다.

설령 위 내용 자체를 당장 이해하지 못해도 불교 입장이 그렇다는 것만은 대강 이해해야 한다.

불교의 입장은 기본적으로는 그런 입장에 바탕해서 현실 문제를 대한다.

그런 사정을 이해해야 한다.

그래야 불교내 인명론이던 다른 논서나 경전 구절을 대하면서 어려움을 겪지 않게 된다.

그렇지 않으면 온갖 논서나 경전구절을 대해가면서 온갖 혼동을 일으키게 된다.

주의해야 한다.

그리고 위 내용은 천천히 이해해가면 된다.

예를 들어 현실에서 저 부분에 분명 영희가 있다고 여긴다고 하자.

그리고 그 영희가 열심히 걸어오고 있다고 여긴다고 하자.

현실이 이러한데 왜 이 상황에 거기에 영희를 얻을 수 없다고 하는가.

또 이 상황에 영희의 오고감을 얻을 수 없다고 하는가.

이렇게 제시된 내용만 대하고서는 곧바로 현실사정이 그렇다고 이해하기 힘들다.

그래서 이런 내용은 천천히 살펴나갈 부분이다.

그러나 쉽게 이해하면 다음과 같다.

쉬는 가운데 귤 하나를 먹었다고 하자.

또는 홍차를 마셨다고 하자.

그런데 그것이 썩었다. 맛이 이상하다고 하자.

그래서 이런 사정을 상대에게 제시한다고 하자.

그런데 상대가 도무지 이해를 잘 하지 못한다.

막무가내로 그럴 리가 없다고 한다.

그것은 상대가 그것을 인정하면 막대한 손해배상을 해야 하기 때문일 수도 있다.

그래서 그것을 잘 밝혀서 입증해야 한다고 가정해보자.

현실 사정의 성격이 대부분 이렇다.

그리고 상대와 시시비비를 다툰다.

그런 과정에서 상대를 설득해야 한다. 또 자신의 주장이 옳음을 논증하고 입증해야 한다.

그래서 위 추론식과 같은 내용이 필요하게 된 것이다.

위 논서는 그래도 간단하게 압축해 제시한 것이다.

그것을 자세히 살피기 시작하면 끝이 없다.

잘못하면 오늘날 법정에서 사용하는 소송법까지 배워야 할 지도 모른다.

더 나아가 심리학과 인식론까지 배워야 한다.

그래서 결코 간단하지 않다.

그런데 문제는 다음이다.

현실에 그가 문제삼는 귤이나 홍차 자체를 얻을 수 없다는 점이다.

더 중요한 것은 이 현실에서 영희나 철수 또는 스스로 자신이라고 여긴 부분이다.

위 내용은 현실의 일정 부분에서 그런 영희나 철수 그리고 스스로 자신이라고 여길 내용은 얻을 수 없다는 뜻이다.

일반적인 입장에서는 이런 내용을 하나같이 다 이상하게 여기게 된다.

그런데 현실에서 그렇게 입장을 취하기 때문에

각 주체가 생사를 겪는 것을 보게 된다.

그리고 스스로 생사고통을 겪게 된다.

간단히 말해서 사정이 다음과 같다 .

현실에서 어떤 이가 영희는 무엇인가라고 물으면

그는 손가락으로 일정부분을 가리켜 '저 부분이 영희다'라고 답한다.

마찬가지로 철수나 자신도 그렇게 가리킨다.

이것을 상을 '취한다'고 표현한다.

그렇게 그 부분을 취하면 그런 바탕에서

그런 영희나 철수의 생사를 보게 된다.

더 나아가 그런 바탕에서 자신도 생사를 겪게 된다.

그런데 원래 그 현실에 그런 내용을 얻을 수 없다.

그래서 그 사정을 깨달아야 한다.

그러면 그런 망집을 제거하고 그로 인해 생사에서 벗어났다고 하게 된다. [무상해탈삼매]

그래서 이 부분을 잘 이해해야 한다.

그런데 이런 내용은 당장 곧바로 이해되지 않는다.

그래서 쉽지 않다.

우선 위에 나열된 여러 인명론은 관련 용어자체를 이해하는 것부터 어렵다.

그래서 차라리 그 보다는 위 내용이 더 쉽다고 여길 수 있다.

그런데 망집을 일으킨 상태에서는 이 자체가 오히려 더 어렵다.

그래서 경전에서는 부처님께서 처음부터 이런 방안을 제시하는 것에 오히려 주의를 주게 된다.

그 사정은 그렇게 제시하면 우선 일반적으로 잘 이해하지도 못한다.

그리고 이해해도 그로 인해 오히려 더 엉뚱하게 방향을 취하기 쉽다.

즉 사정이 그렇기에 아무렇게 행해도 무방하다고 잘못된 입장을 취하기 쉽다.

악취공견이 그런 사례다.

그래서 사실은 처음부터 이런 무상해탈을 제시하게 되지는 않는다.

다른 공해탈, 무원무작해탈과 같은 방안도 사정이 마찬가지다.

[참고] 『오고장구경(五苦章句經) 』

이 사정을 아주 간단히 살피자.

앞에서 '귤이 썩었다'라고 했다.

그것을 위와 같이 문장으로 적었다.

그런데 위 문장을 보고

그 상대가 먹었다는 귤을 얻을 수 있겠는가.

또 그가 맛본 귤맛을 볼 수 있겠는가.

이 문제부터 잘 살펴야 한다.

그럴 수가 본래 없다.

이것이 바로 근본 문제다.

그래도 철수는 그 상황에 귤이 있다고 여긴다.

그런데 그가 여기는 그 부분은 위 문장이 우선 아니다.

그리고 그가 생각하는 그런 내용도 아니다.

앞에서 S - M - P 와 같이 문장을 구성하는 각 요소를

현실에서 하나도 얻을 수 없다고 제시했다.

그러나 그렇게 제시하면

우선 당장 여기 페이지에서부터

S - M이나, M - P나 S - P가 적혀 있다고 여기게 된다.

그래서 문제다.

'S' 라고 여기에 적었다.

이 글자를 적는 이도 이 'S' 라고 적힌 부분은 S 라고 여기리라고

여기면서 적는 것이기는 하다.

사정이 마찬가지다.

이 사정을 이해하게 하려면 일단 이를 그렇게 적고 설명을 시작해가야 하기 때문이다.

그런데 사실은 이 부분에 그가 생각하는 S 는 역시 얻을 수 없다.

그런데 그렇지 않다고 여긴다.

그리고 이 망집증상을 스스로 이해하기 힘들다.

그러나 일단 그렇다고 받아들인다고 하자.

그렇다 해도 그것은 오로지 그런 관념영역에서만 문제되는 희론 성격을 갖는다.

현실에서 물론 그런 희론 성격을 갖는 논의도 진행할 수도 있다.

그런데 그것은 논의 실익이 없다.

관념영역에서 관념이 일어나는대로 주장하는 것은 그 영역에서 닫힌 내용이 된다.

그것은 그 영역 밖에 적용할 수 없는 쓸모없는 논의라는 뜻이다.

예를 들어 가위는 보를 이긴다. 보는 주먹을 이긴다. 주먹은 가위를 이긴다.

이렇게 정하는 것과 그 사정이 같다.

그것은 관념영역에서는 그럴 듯한 게임을 만들어낼 수는 있다.

그런데 그것 뿐이다.

그 영역 밖에는 그런 내용은 하등 별 쓸모가 없다.

사정이 그런데도 그런 내용이 그 영역 밖에서도 적용된다고 이해하고 현실에 임한다고 하자.

그러면 그로 인해 생사고통을 겪게 된다.

그것은 현실에서 망집을 바탕으로 업을 행하는 경우와 사정이 마찬가지다.

그래서 문제가 된다.

현실에서 문자나 숫자로 '사과는 2 개다'라고 적었다면

그런 성격의 논의일 수도 있다.

그런 성격이라면 그것은 희론이다.

그런데 대부분 시장에서 대하면서 먹는 사과를 놓고

이런 표현을 하며 문제삼는다고 하자.

그럴 경우 앞과는 다른 성격의 논의가 된다.

그리고 그런 경우가 문제된다.

그리고 그럴 경우 그가 그런 언어나 관념분별로 가리키는 내용은

그 현실에서 얻을 수 없다고 제시하게 된다.

그래서 이런 논의는 희론이거나

아니면 현실과 본래 관계가 없다고 할 논의가 된다.

만일 '사과는 2 개다'라는 문장을 대할 때

상대가 그 문장에서 시장에서 맛보는 사과를 그대로 얻을 수 있다고 하자.

그렇다면 사정이 그렇지 않을 것이다.

그런데 현실사정이 그렇지 않다.

그 반대도 마찬가지다.

자신이 눈으로 보는 내용에서 일정부분에 자신이 생각하는 일정한 관념을

찾아 얻어낼 수 있다고 하자.

그렇다면 역시 사정이 다르다.

그런데 현실사정이 역시 그렇지 않다.

현실에서 물론 그런 감각현실도 '얻는다'.

그리고 관념도 '일으킨다'.

그런데 정작 그 감각현실에는 그런 관념이 들어 '있지' 않다.

그래서 그 감각현실 부분에서 그런 관념내용을 '얻을 수 없다.'

또 그 관념에서는 그런 감각현실이 '없다'.

그런데 이런 논의를 그런 현실을 대상으로 하여 논리 추론 형태로 전개하려고 한다고 하자.

그렇다면 이 두 영역의 내용을 이어줄 근거부터 찾아야 한다.

그런데 그런 최초의 하나의 근거도 얻을 수 없다.

그래서 현실 사정이 본래 그렇지 않다는 것을 이해해야 한다.

여기서 일반적으로 가장 혼동을 일으키는 사정은 다음이다.

현실에서 그런 감각현실도 '얻는다'.

그리고 관념도 '일으킨다'.

이 과정에서 그 주체가 일으키는 잘못된 혼동은 다음이다.

그가 그런 감각현실의 일정부분을 대하고 그런 관념을 일으켰다는 점이다.

그래서 그 부분에 그런 관념에 해당한 내용이 '있다'고 잘못 여긴다.

또 반대로 그 관념에는 그런 감각현실 내용이 '있다'고 잘못 여긴다.

더 나아가 그런 감각현실 일정부분은 바로 그런 관념내용'이다'라고 잘못 여긴다.

그 반대도 마찬가지다.

자신이 생각하는 그런 관념내용은 곧 그런 감각현실 그 부분'이다'라고 잘못 여긴다.

그런데 그런 사정 때문에 그렇다고 하자.

그렇다면 만일 어떤 다른 이가 그 상황에서

그런 감각현실 부분을 대해 영희가 아니고 '책상'이란 생각을 엉뚱하게 일으켰다고 가정해보자.

그러면 이제 그 부분은 '책상'이라고 해야 되는가가 문제된다.

그런데 앞과 같은 근거만으로 그 부분이 영희라고 한다면

마찬가지로 그 부분은 다른 이에게는 '책상'이라고 해야 한다.

또 마찬가지로 어떤 이가 '기차'를 생각한 다음 이 생각을 바탕으로 '비행기'란 관념을

떠올렸다고 하자.

그러면 그런 사정 때문에 그런 '기차'란 생각은 곧 '비행기'라고 해야되는가가 문제된다.

역시 엉터리다.

그런데 현실에서는 한 주체가 일정한 감각현실을 얻고

그런 상황에서 일정부분을 대해 어떤 관념을 일으키면

위와 같은 잘못된 혼동을 일으키게 된다.

그리고 사정이 그렇지 않다고 제시하면 이해하지 못한다.

그는 일정부분은 '영희'나 또는 '바위' 등등으로 여기고 대한다고 하자.

그리고 그것이 자명하다고 여긴다.

그런데 그 근거는 자신이 그 상황에서 일정한 감각을 한다는 것과

그런 상황에서 그런 생각을 한다는 것 외에는 없다.

이 상황에서 또 다른 이는 이와 달리 그런 일정부분을 달리 '꽃'이라고 여긴다고 해보자.

이렇다면 차라리 사정이 낫다.

그러면 자신의 입장이 어떤 문제가 있는가를 쉽게 오히려 파악할 수 있다.

이 경우 서로 그 부분을 놓고 시시비비를 일으키고 갑론을박을 할 수 있다.

이 때 알고보면 이 두 입장의 성격이 서로 같은 망집증상이다.

그래서 입장을 서로 바꿔 헤아리는 가운데 자신의 망집증상을 오히려 이해하기 쉽게 된다.

그런데 주변 사람들이 다 자신과 상황이 같다고 해보자.

그러면 문제가 더 어렵다.

같은 망집 증상을 일으킨 이가 대부분이라고 하자.

그러면 그런 사정 때문에 자신의 망집증상이 오히려 정상이고 옳다고 여긴다.

그래서 치유가 힘들게 된다.

그리고 현실의 대부분 사정이 사실은 이와 같다.

이런 상태를 눈이 두개인 사람이 눈이 한개인 사람들만 있는 곳에 처한 상태로

비유하기도 한다. 그러면 눈이 한개인 이들은 오히려 눈이 한개인 것을 정상으로 여기게 된다.

그런 가운데 한 주체가 지금 자신이 생생하게 그런 감각현실을 얻고 있다.

그리고 그 일정 부분이 '영희'라고 생각을 한다.

이렇게 명백한데 왜 여기에 영희가 없다고 하는가라고 거꾸로 반문하게 된다.

그리고 그 부분이 영희임을 밝히라고 하면 다음과 같이 답한다.

그처럼 즉자적으로 참임이 자명한 것을 왜 밝혀야 하는가라고 되묻는다.

그런데 그것이 바로 가장 근본적인 망집 현상의 문제다.

그 부분은 그가 얻은 감각현실이다.

그리고 그 부분에서는 그가 생각하는 그런 내용을 본래 얻을 수 없기 때문이다.

그래서 그처럼 현실에서 일정부분을 취해

어떤 부분이 자신이라고 잘못 여기면 곤란하다.

그리고 그런 바탕에서 그 주체가 생사고통을 겪어나가게 된다.

그리고 이 증상이 가장 근본적인 문제다.

그리고 이는 현실을 얻는 본 바탕인 실재도 그 사정이 마찬가지다.

이는 공해탈삼매와 관련이 된다. 그런데 그 문제 성격이 앞과 같다.

인명론에서는 이런 문제들을 일단 당장 문제삼지는 않는다.

그런데 불교의 본 입장을 밝히기 위한 것이므로

결국은 인명론 논의를 통해서 이 내용을 이해하는데 이르러야 한다.

그리고 그것이 이해가 되면

논리나 추론의 가장 기본 바탕을 얻을 수 없음도 이해하게 된다.

그런데 그렇지 않으면 그렇기 때문에 복잡해진다.

◧◧◧ para-end-return ◧◧◧

● 인명론 전체 내용의 쉬운 개관

인도 인명론은 서양 연역식 형식 논리학에서

제시하는 3 단 논법과 성격이 다르다.

그런데 유사점이 많다.

그래서 서양 연역시 3단논법에서 a-a-a 형태를 먼저 잘 살피는 것이 도움이 된다.

다음 식이다.

S - M

M - P

∴ S - P

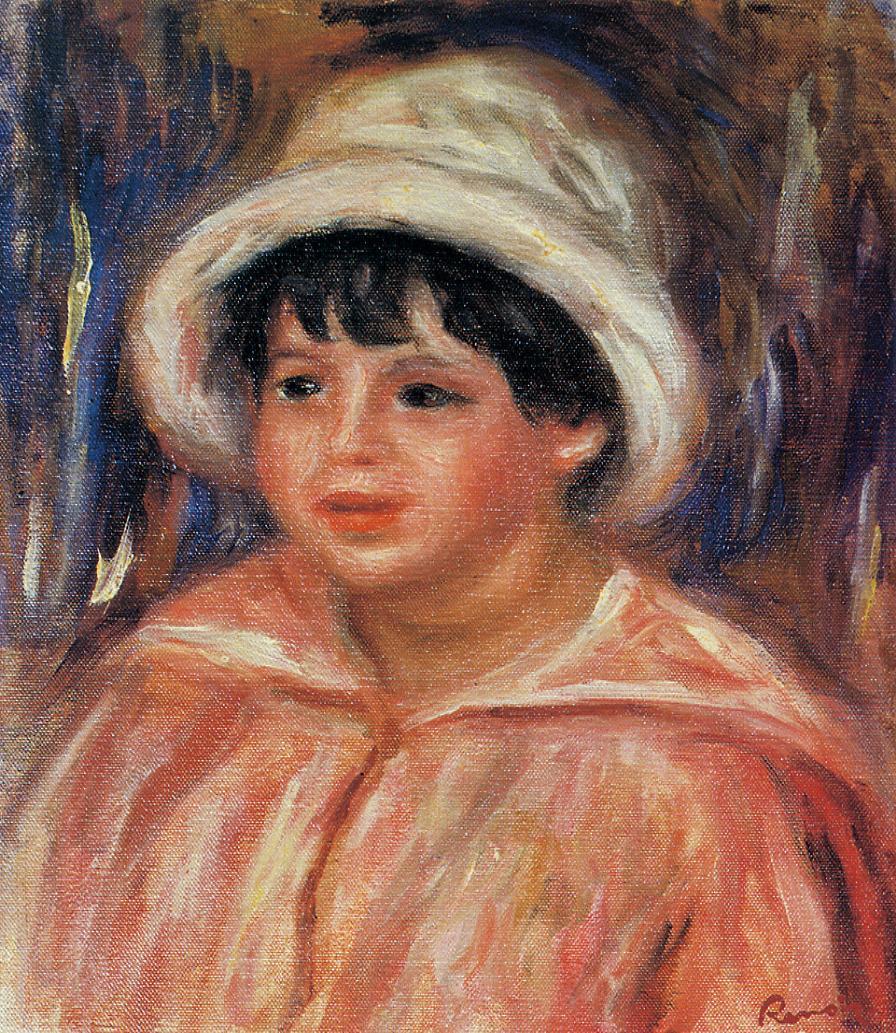

그림 - Modus_Barbara_(Euler).svg.png

위 그림은 소전제와 대전제의 순서만 달리 표기된 것이다.

즉 다음 형태다.

M - P

S - M

∴ S - P

참고로 인도 인명론은 [종-인-유-합-결] 순서로 배열하므로

이와 또 순서가 다르다.

한편, 위 서양 연역식 3 단논법은

서양의 또다른 추론식인 귀납추론식과는 다른 성격이다.

한편, 인도 인명론에서는

5지 작법 3 지작법 등이 사용된다.

그런데 이것이 위 추론식 가운데

어떤 성격을 갖는 추론식인가를 먼저 잘 살펴야 한다.

여기에서도 서로 성격이 조금씩 다르다.

그런데 이 어느 경우나

모두 추론식으로서 근본적인 결함을 자체적으로 갖고 있다.

불교 경전에서도 어떤 내용을 제시할 때 이런 추론 형태를 전혀 사용하지 않는 것은 아니다.

그러나 불교에서 인명론이나 논리학체계를 을 사용할 때

이런 논리식이나 논리체계 자체가 옳다고 받아들이기 위해서 대하는 것이 전혀 아니다.

또 이런 논리체계 자체를 살필 때도 사정이 같다.

일반적인 입장에서는 참 거짓을 판단학나 추론할 경우 이런 논리식을 바탕으로 한다.

따라서 이런 상대를 대상으로 방편상 불교의 가르침을 이해시키기 위한 취지일 뿐이다.

그래서 이점을 혼동하지 않아야 한다.

결국, 인명론은 불교의 가르침이 아니다.

인명론이 불교 논사들에 의해 수용되어 연구된 경우 내인명이라고 표현한다.

그런 경우에도 그 사정은 다르지 않다.

이들은 단지 수행자가 불교의 가르침을 이해하는데 도움을 얻는 보조적인 분야일 뿐이다.

그리고 이들은 수행자가 또 다른 중생을 제도하는 과정에서 어느 정도 필요한 보조적인 분야일 뿐이다.

이는 마치 불교 수행자가 의학이나 문법, 또는 천문학 지식을 쌓는 경우와 그 사정이 비슷하다.

불교 수행자가 중생제도나 내용 설명상 이들 내용이 필요하여 이를 공부한다고

이를 곧 부처님이 옳다고 가르치고자 하는 내용 자체라고 오해하면 곤란하다.

즉 이는 수행자가 기본적으로 익혀야 할 분야 5 명 가운데 내명에 속하는 분야가 아니다.

그래서 인명론에서 제시하는 내용이 곧 불교의 가르침이라고 오해하면 곤란하다.

이미 그 기본적 사정을 앞에 제시했다.

그런데 인식론을 포함해 논리학이나 추론식은

그 자체 학문적인 입장에서도 대단히 많은 문제를 그 안에 자체적으로 갖고 있다.

그 문제점은 일일히 나열하기 힘들 정도다.

그것은 결국 서양 추론식에서 연역추론식이 갖는 문제점이다.

그리고 귀납추론식이 갖는 근본 문제점이기도 하다.

그리고 이들 문제점을 인도인명론은 또 다 함께 갖는 것이기도 하다.

인도 인명론 가운데 고인명론 체계는 동유나 이유를 사용한다. [종-인-유-합-결]

즉 동일한 사례를 논리 추론과정에서 요구한다.

그런 점에서 이 체계는 단순한 연역적 형식 논리학체계로 보기 힘들다.

오히려 사례를 귀납하여 추론하는 귀납추론 성격과 유사해 보이기도 한다.

귀납추론식이란 예를 들어

비둘기도 난다.

참새도 난다.

갈매기도 난다.

...

=> 그래서 새들은 난다.

이런 식으로 추론하는 형태다.

그런데 사례를 살피다보면

펭귄은 날지 못한다.

닭도 잘 날지 못한다.

타조도 잘 날지 못한다.

이런 사례를 만나게 된다.

이런 경우 처리방법이 또 문제된다.

이는 개념 정의와 관련된다.

난다라는 성품을 새의 본질적 성품[내포]로 정하면, 펭귄, 닭, 타조는 새 비슷한 동물이 된다.

그러나 그렇지 않고 새가 갖는 우연적성품으로 정하면, 그렇지 않다.

그런 경우는 새는 어떤 새는 날기도 하고 어떤 새는 날지 않기도 한다고 표현하게 될 뿐이다.

검은 색 백조가 발견되는 사례의 경우도 마찬가지다.

여하튼 귀납추론식은 아무리 이 추론형태를 사용해 얻은 결론을 얻어도

그 결론을 100% 타당한 결론이라고 보증할 수 없다.

그래서 문제가 된다.

그런데 이후 신인명론은 또 조금 사정이 다르다.

이 경우는 그런 것을 전제로 하지 않고

추론식을 제시하기도 하기 때문이다.

그렇지만, 이 어느 경우나 치명적인 문제점을 그 안에 갖고 있다.

그 가운데 진리판단과정에서 가장 치명적인 문제점은 이미 앞에 제시한 내용이다.

그래서 이런 인명론을 대할 때는 그 안에 들어 있는 문제점을 하나하나 살피는 가운데

반사적으로 불교의 가르침을 잘 이해하도록 방향을 잡아야 한다.

즉, 인명론이나 인식론 논리학 이런 학문이 갖는 치명적인 문제를 파악함으로써

반사적으로 부처님의 가르침을 잘 이해하는 것에 목표를 두어야 한다.

그래서 무엇이 문제인가를 불교 경전의 가르침과 잘 대조해서 하나하나 살펴야 한다.

예를 들어 불교에서는

실상(實相 dharmatā ; dharma-svabhāva) - 상(相 Lakṣaṇa ) - 상(想 Saṃjña)의 관계를

다음처럼 설명하기도 한다.

모든 상은 실로 상이 아니다.

그런 까닭에 상이라고 칭한다.

이런 식으로 제시하게 된다.

위 내용은 『금강경』에서 제시되는 내용이기도 하다.

그리고 이런 내용은 기존 논리나 인명론 체계로는 제시하기 힘든 내용이다.

그래서 부처님이 제시하고자하는 진리는 인명론 체계 '자체'가 아니라는 것을 주의해야 한다.

예를 들어 어떤 이가 눈을 뜰 때 그 순간 직접적으로 얻는 내용은 현량에 속한다고 칭한다.

현량이 무언가는 일단 여기서 살피지 않기로 한다.

그런데 문제는 일반적으로 그 내용을 그 상태 그대로 옳다고 제시한다.

그런데 위 경전 내용은 그렇지 않다고 제시하는 것이기도 하다.

그래서 불교 경전에서 부처님이 제시하는 내용과

어떤 차이가 있는가를 주의깊게 살펴야 한다.

비록 불교 경전이나 논서에서 인명론 체계를 이용하더라도 그 사정이 같다.

방편상 어떤 내용을 이해시키기 위해 임시적으로 사용하는 뗏목과 같은 기능을 할 뿐이다.

그리고 그것은 결코 이들 인명론 체계가 곧 옳다라고 제시하는 취지가 아니다.

그래서 주의해야 한다.

이 사정을 간단히 말하면 다음과 같다.

처음에 이런 3단 논법 형태의 추론 사례를 들었다.

모든 사람은 생명이다.

모든 생명은 죽는다.

∴ 따라서 모든 사람은 죽는다.

그런데 불교의 가르침은 이런 내용을 제시하고자 하는 취지가 아니다.

이런 망집을 갖고 살아가는 중생을 상대로 하여

생사를 벗어나게 하는 것이 근본 취지다.

그런데 위 내용을 받아들이면

결국 그런 망집을 받아들여 생사를 겪으라고 하는 것이 된다.

그런데 추론식 자체에서도 문제가 있다.

우선 귀납추론식으로 위 명제를 제시한다고 해보자.

그렇다면 아직 위 실험을 마치지 않은 생명이 대단히 많다.

그런데 순수한 형식적 연역 추론식으로 위와 같은 내용을 제시한다고 하자.

그럴 경우에는 또 다른 문제가 있다.

즉 앞부분에 나열된 명제는 그 자체가 참이라는 것이 확보되지 않는 상태다.

단지 그런 전제를 받아들이면 결론으로 제시한 명제가 필연적으로 참이다는 형태다.

즉, 여기서는 단지 이들 전제를 참이라고 (약속)하자 그렇다면 그렇다라고 제시하는 상태일 뿐이다.

그러나 그런 형태가 아니라면 결국 추론식 자체가 문제가 된다.

그것은 결론을 먼저 참이라고 확보하지 않는다고 하자.

그렇다면 그로 인해 전제에 제시한 내용들 자체를 참이라고 할 수 없는 관계에 있기 때문이다.

이는 위 3 단 논법 추론을 순수 형식 논리학 형태가 아닌 경우로 보는 경우다.

순수 형식논리학이란, 처음에 전제로 제시한 명제의 참을 따로 밝히지 않는 입장이다.

즉 무조건 전제를 참이라고 하자.

또는 무조건 전제와 같은 내용을 참이라고 약속하자. 그렇다면 그런 결론을 얻게 된다고 추론하는 입장이다.

그런데 전제의 참을 독자적으로 확보하자고 하면 이는 선후가 거꾸로 된 추론형태가 된다.

즉 결론이 참인 사실은 먼저 확보해야할 선결문제에 해당 한다.

만일 결론이 참임을 먼저 확보하지 못한다고 하자.

그렇다면 전제가 참임도 확보할 수가 없다.

그런데 전제가 참임이 확보되었다고 하자.

그렇다면 이런 추론 자체도 처음부터 필요없음을 의미하게 된다.

그것은 전제가 참임을 확보하는 과정에서 결론이 참이라는 사실이 먼저 확보되어야만 하기 때문이다.

그래서 추론 과정 자체가 문제가 있게 된다.

여하튼 모든 사람은 죽는다라는 간단한 사례만 놓고 보아도

이들 추론식이 갖는 문제를 파악할 수 있다.

불교경전도 이런 내용을 일부 제시한다.

모든 생명은 한 번 태어난 이상 죽음을 맞이하게 된다.

이런 부분이다.

그런데 이는 이런 망집을 받아들여서

현실에서 상을 취하고 임하면, 그로 인해 그런 생사를 겪게 된다는 측면이다.

그런데 그 내용을 통해서 향해 나아가는 목표점은

그것이 아니다.

이런 망집을 올바른 깨달음을 통해 제거하여 생사를 벗어나는 상태

즉 해탈 열반의 상태가 된다.

그래서 입장이 다르다.

그래서 이런 점을 주의해야 한다.

실용적으로 철수가 죽는 상황을 놓고 위 문제를 살펴보자.

철수가족이 철수옆에서 철수의 임종을 맞이하는 상황이다.

철수가 임종 직전까지 잘 활동했다.

그런데 임종 이후 그런 철수는 죽고 활동하지 못한다.

이 상황이다.

가족 영희가 감관을 통해서 이 상황을 지켜 보고 있다.

그리고 철수는 죽었다고 여긴다.

이 상황에서 각 주체가 일정한 감각현실을 얻는 것은 큰 차이가 없다.

또 그 상황에서 그런 관념분별을 일으키도 큰 차이가 없다.

이 상황에서 각 주체가 얻는 감각현실을 ○ 이라고 표시해보자.

그리고 그 상황에서 일으키는 관념분별을 ▲ 라고 표시해보자.

그리고 그런 내용을 각 주체가 얻는 것과 관계없이 그대로 있다고 할 본 바탕을 □ 라고 표시해보자.

그런 가운데 데 불교에서 제시하는 앞 내용을 여기에 적용해보자.

즉, 모든 상은 실로 상이 아니다.

그런 까닭에 상이라고 칭한다.

이런 내용이다.

이것은 1차적으로 ○과 ▲ 과 같은 감각현실과 관념분별을 일으켜 얻는 상황에

대해 다음을 말한다.

○과 ▲ 은 그 상황에서 '얻고 있다'.

그런데 ○ 에는 ▲ 이 없다.

○ 은 ▲ 이 아니다.

또 그 반대도 마찬가지다.

▲ 에는 ○ 이 없다.

▲ 은 ○ 이 아니다.

더욱이 본 바탕인 실재를 다시 관련시켜 살피면 그 사정이 이와 또 마찬가지다.

현실에서 각 주체가 어떤 내용을 얻거나 않거나 관계없이

본 바탕인 실재□는 공한 상태로 늘고 줆이 없이 그대로다.

그런 가운데 어떤 주체가 ○과 ▲ 를 얻고 있다.

그런데 실재□에서는 ○ 과 같은 내용을 얻지 못한다 .

또 실재□에서는 ▲ 과 같은 분별내용도 역시 얻지 못한다 .

또 반대로 감각현실 ○ 은 본 바탕의 실재 □의 지위에 있는 내용도 아니다.

=>감각현실 ○ 은 본 바탕의 실재 □가 아니다.

그리고 관념분별 ▲ 역시 본 바탕의 실재 □지위에 있는 내용도 아니다.

=> 관념분별 ▲ 역시 본 바탕의 실재 □가 아니다.

그런 상황에서 그 일정부분을 예를 들어 '철수'라거나 '영희'라고 언설로 칭하고 있는 것 뿐이다.

원래 그 상황 하나하나가 사정이 이와 같다.

그런데 근본무명(어리석음)을 바탕으로 하고 대할 때는

이를 잘못 혼동하고 착각한다.

그래서 감각현실 ○ 의 일정부분을 취해서 그 부분이 ▲과 같은 관념분별 내용이라고 잘못 여긴다.

즉 임종 상황에서 영희가 철수라고 여기는 부분은 그런 것이다.

그래서 영희에게 방금 임종을 맞은 철수가 어디 있는가라고 물으면

영희가 손가락으로 그런 부분을 가리킨다.

그런데 그 상황 자체가 본래 그렇지 않다는 의미다.

한편 어느 상황에서나 각 주체가 가장 집착하고 대하는

자신의 본 정체는 이 상황에서 어떻다고 할 것인가가 또 별개로 문제된다.

이는 다시 유식론에서 다루는 유식무경과 근본 아뢰야식을 함께 검토해야 한다.

앞에서 영희가 감각현실 ○ 가운데 일정부분을 가리키면서

그 부분이 철수라고 여겼다면 그 부분은 임종 이후 사라짐을 보게 될 것이다.

그것은 영희나 철수가 각기 망집에서 잘못 파악한 내용일 뿐이다.

그런데 그와 관계없이 영희나 철수 각 주체의 근본 정신 자체는 이와 사정이 다르다.

그래서 그것을 다시 살펴야 한다.

영희나 철수가 그런 망집을 일으키고 감각현실도 얻고 관념도 일으키게 된 그 바탕이

이 문제다.

그런데 이 망집을 전제로 하면

그 이후 생사도 역시 이런 망집을 바탕으로 매순간 겪어 나가게 된다.

그래서 처음 무명(어리석음)을 바탕으로 망집을 일으켜

임하면 그런 전제에서 그렇게 상을 취하고

그래서 생사윤회를 무량하게 받아나간다고 설명한다.

이것이 혹-업-고의 관계다.

그런 전제에서는 그 측면이 그렇다.

그런데 그 상황 하나하나 자체에는 그런 망집에서 있다거나 없다는 내용이 해당되지 않고 있다.

그래서 이 사정을 올바로 잘 파악해야 한다.

그리고 이 부분이 중요하다.

그리고 망집을 제거해야 한다.

그리고 망집에 바탕한 업을 중지해야 한다.

그리고 기존에 쌓은 업의 장애도 제거해야 한다.

그래서 이를 위해 수행을 해야 한다.

그러면 일단 그런 망집에 바탕한 생사의 묶임에서 벗어나게 된다.

그리고 나서 생사현실에서 생사고통을 받는 다른 중생을 제도하기 위해

생사현실에 다시 임하게 된다.

그 상황에서는 위와 같은 망집에 바탕해 임하면 안 된다.

그러나 또 한편으로는 망집을 일으킨 중생을 제도하기 위해

중생과 눈높이를 맞춰야 한다.

그래서 중생들이 망집에 바탕해 일으켜 갖는 온갖 견해나 소원과 집착을 이해해야 한다.

그런 바탕에서 이들 인명론도 대해야 한다.

◧◧◧ para-end-return ◧◧◧

♥ 참고♥

한편 인도 인명론 자체를 잘 이해하려면

인명론과 관련된 전반을 개관하기 위해서

일단 정리가 비교적 잘 된 대만 불광사전내 설명을 먼저 개관해 살피는 것이 낫다.

그러면 일일히 개별 특수 용어에 대한 설명을 하나하나 참조하지 않아도

전반적인 인명론 체계에 대해 이해할 수 있다.

그리고 그런 바탕에서 그런 인명 체계 안에 들어 있는 수많은 문제점도 함께 잘 살필 수 있게 된다.

참고로 대만 불광불교사전은 한문으로 되어 있다.

그러나 국한문 혼용문장정도로 생각하고 대하면 크게 어렵지 않다.

어차피 이들 인명론 용어는 한문을 그대로 사용해서 이해해야 한다.

어설프게 한글로 변역해 풀어 사용하면 더 혼동이 발생하게 된다.

그러나 전체 내용을 한글로 살피려면 출판된 홍법원불교사전의 풀이를 간단히 참조해도 좋다.

◧◧◧ para-end-return ◧◧◧

| ◈Lab value 불기2564/04/21 |

|

|

|

문서정보 ori

http://buddhism007.tistory.com/16672#1533

sfed--인명정리문론_K0606_T1629.txt ☞인명 sfd8--불교단상_2564_04.txt ☞◆voiu1533 불기2564-04-21 θθ |

■ 선물 퀴즈

다음에 해당하는 단어를 본 페이지에 댓글로 적어주시면 됩니다.

(1) 화택유(火宅喩, 비유품).

(2) 궁자유(窮子喩, 신해품).

(3) 약초유(藥草喩, 약초유품

(4) 의주유(衣珠喩, 수기품).

(5) 화성유(化城喩, 화성유품).

(6) 계주유(髻珠喩, 안락행품).

(7) 의자유(醫子喩, 수량품).

답 후보

● 법화칠유(法華七喩)

변역생사(變易生死)

변조여래*(遍照如來)

변화신(變化身)

별상(別相)

별해탈률의(別解脫律儀)

보리류지(菩提流志)

ॐ मणि पद्मे हूँ

○ [pt op tr]

K0606_T1629

ॐ मणि पद्मे हूँ

'과거조각글 > 불기2564(2020)' 카테고리의 다른 글

| 불기2564-04-23_현양성교론송_001 (0) | 2020.04.23 |

|---|---|

| 불기2564-04-22_불설대애도반니원경_001 (0) | 2020.04.22 |

| 불기2564-04-20_우바새계경_001 (0) | 2020.04.20 |

| 불기2564-04-19_유식론_001 (0) | 2020.04.19 |

| 불기2564-04-18_법구비유경_001 (0) | 2020.04.18 |