| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 마하반야바라밀경

- 백유경

- 대방광불화엄경

- 대반열반경

- 대승기신론

- 방광반야경

- 묘법연화경

- 근본설일체유부비나야

- 마명

- 유마경

- 대반야바라밀다경

- 무량의경

- 증일아함경

- Japan

- 중아함경

- 대방광불화엄경60권본

- 유가사지론

- 대지도론

- 마하승기율

- 장아함경

- 수능엄경

- 정법화경

- 유마힐소설경

- 잡아함경

- 원각경

- 반야심경

- 종경록

- 가섭결경

- 아미타불

- 금강삼매경론

- Since

- 2551.04.04 00:39

- ™The Realization of The Good & The Right In Wisdom & Nirvāṇa Happiness, 善現智福

- ॐ मणि पद्मे हूँ

불교진리와실천

불기2569-02-03_문수사리소설부사의불경계경-k0043-002 본문

『문수사리소설부사의불경계경』

K0043

T0340

문수사리소설부사의불경계경 하권/전체2권

● 한글대장경 해당부분 열람I

● 한글대장경 해당부분 열람II

○ 통합대장경 사이트 안내

○ 해제[있는경우]

● TTS 음성듣기 안내

※ 이하 부분은 위 대장경 부분에 대해

참조자료를 붙여 자유롭게 연구하는 내용을 적는 공간입니다.

대장경 열람은 위 부분을 참조해주십시오.

● 자료출처 불교학술원 기금 후원안내페이지

『문수사리소설부사의불경계경』

♣0043-002♧

문수사리소설부사의불경계경 하권/전체2권

♥아래는 현재 작성 및 정리 중인 미완성 상태의 글입니다♥

[페이지 내용 업데이트 관련 안내]

❋본문

◎[개별논의]

○ [pt op tr]

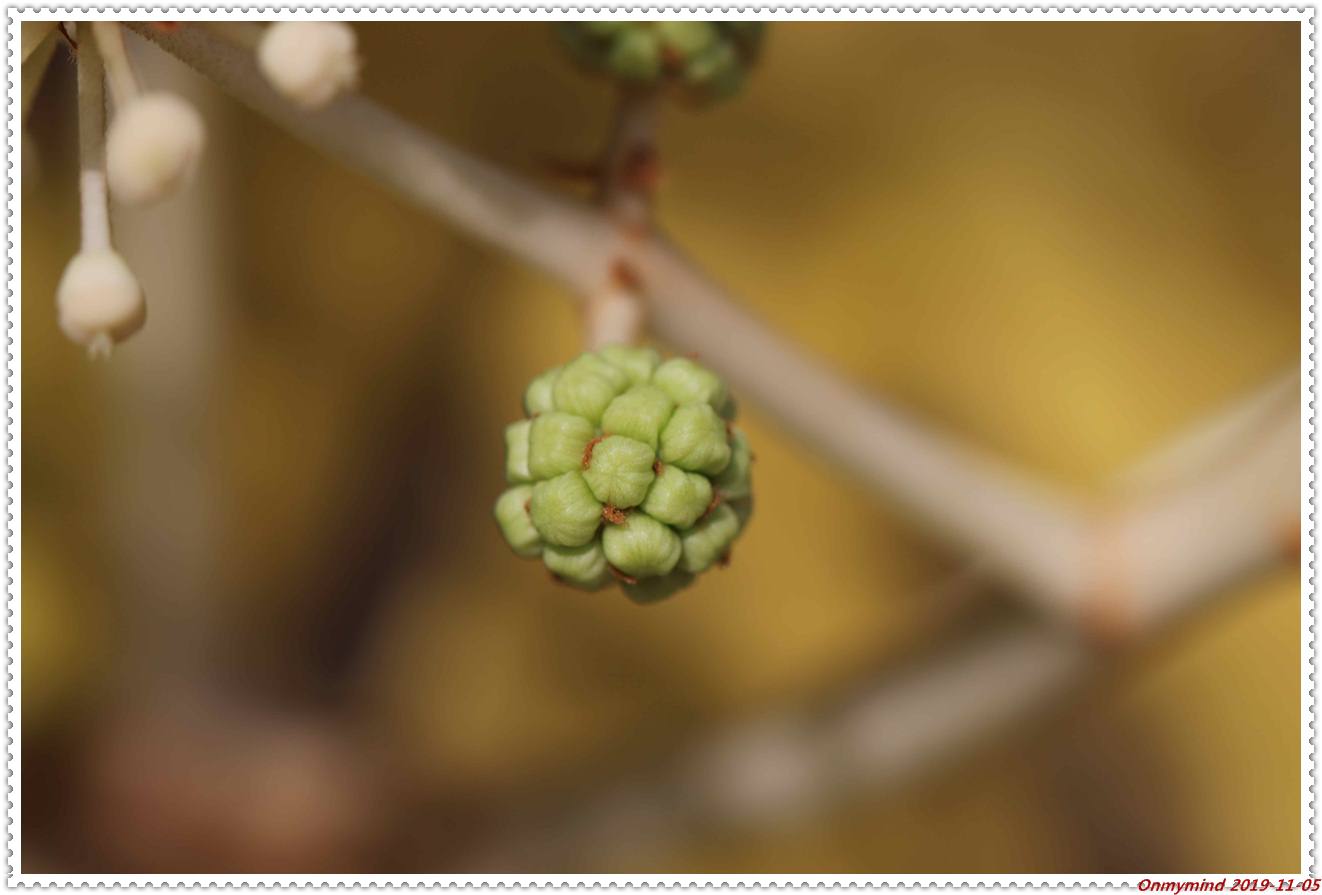

○ 2023_1021_170203_can_exc사자산_법흥사

❋❋본문 ♥ ◎[개별논의]

★%★ * 내용 이해가 쉽도록 위 사이트 원 번역문 내용을 단문형태로 끊어 표현을 바꿔 기재한다.

문수사리소설부사의불경계경

K0043V06P1239a

문수사리소설부사의불경계경 하권**

당 천축 보리류지 한역

번역

그때에 문수사리보살은 부처님의 지시를 받았다.

그리고, 즉시 일체 법에 마음이 자재하는 신통 삼매[一切法自在神通三昧]에 들어갔다.

이 삼매에 들어가고서는 신통의 힘을 일으켰다.

그래서 위에서 말씀하신 것과 같은 신변(神變)의 일을 나타내었다.

그래서 환하게 분명히 모두 다 앞에서 나타내었다.

그리고, 부처님 말씀하시는 바와 같았다.

그래서 더하거나 줄거나 하지도 아니하였다.

그러니, 이 모임에 참석한 이는 모두 보지 아니함이 없었다.

이때에 대중은 이런 신력을 보았다.

그리고, 전에 없었던 일이라 찬탄하였다.

그리고 같은 소리로 외치며 말하였다.

“훌륭하고 훌륭하십니다.

부처님 여래께서는

중생을 위하시어

세상에 출현하셨습니다.

그리고, 또 이와 같은 좋은 방편을 지닌 보살이 있습니다.

그래서 함께 세상에** 출현하셨습니다.

그리고, 불가사의한 위신의 힘을 나타내셨습니다.”

그때에 악마는 이 가지가지 신통변화의 일을 보았다.

그리고 기뻐서 날뛰었다.

그리고, 문수사리보살의 발에 예배하였다.

그리고 합장하고 공경하였다.

그러면서 부처님을 향하여 말하였다.

“문수사리보살은 참으로 희유(希有)합니다.

이에 이런 불가사의한 신통 변화를 나타냈습니다.

그러니, 모든 듣는 이 중에 누가 놀라지 않겠습니까?

그리고 의심하지 않겠습니까?

만일 중생들이 이 일을 듣고 잘 믿어 받는다고 합시다.

그러면 설령 악마가 항하 모래수와 같아서 해치고자 하나

마침내 어찌할 수 없겠습니다.

세존이시여, 저는 악마이옵니다.

항상 부처님의 처소에서 그 기회를 노려봅니다.

그리고 마음에 일체 중생을 해롭게 하기만을 좋아하였습니다.

만일 어떤 사람이 정근(精勤)하여 착함을 익히는 것을 보면

반드시 위력(威力)으로써 그를 장애하였습니다.

세존이시여,

나는 오늘부터 깊이 맹세하는 마음을 내겠습니다.

K0043V06P1239b

다만 이 법문을 선포하는 곳에 있는 국토와 성읍(城邑)과 촌락의 백 유순(由旬) 안에는

내가 그 가운데에 있을 것입니다.

비유컨대 눈먼 자는 잘 할 수 없습니다.

이처럼 중생에게 침해하고 괴롭히는 것을 하지 못할 것입니다.

만일 이 경을 받아 지니거나 독송하거나 생각하거나 해석하는 것을 본다고 합시다.

그러면 반드시 존경하며 공급(供給)하겠습니다.

그리고 공양(供養)하겠습니다.

세존이시여,

저희들은 불법을 방해하기만을 좋아합니다.

그러니 만일 어떤 사람이 착한 일을 닦아 행하는 것을 보면

박해를 가합니다.

그래서 그로 하여금 물러서게 합니다.

그래서 상실하게 하였습니다.

저는 지금 이와 같은 나쁜 일들을 끊고자 합니다.

그래서 ‘다라니(陀羅尼)를 말하겠습니다.”

그리고는 곧 주문을 말하였다.

다냐타아마리

비마리

치 다답비

아갈바니시다시돌로

서예

怛姪他阿麽黎一

毘麽黎二

恥音天以反哆答鞞三

阿羯波儞是多設咄(口+路)四

誓曳五誓耶

서야미저

수 바미저

섬미 선저

아보미

보보미

디리

아계

末底六

輸去聲婆末底七

睒迷去聲下兩字同扇底八

阿普迷九

普普迷十

地(口+梨)十一

阿契十二

모계

가계

미리라

아가 미

보라

보라보라

수 미수수미

莫契十三

佉契十四

弭履羅十五

阿伽去聲迷十六

普羅十七

普羅普羅十八

輸上聲下同迷輸輸迷十九

디리디리

아나발저

치다답비

흘리다아뎨

흘리다비 뎨

地(口+梨)地(口+梨)二十

阿那跋底二十一

恥哆答鞞二十二

訖里多遏梯二十三

訖里多毘入聲提二十四

비로졀 잡

살달마바나 구

갈사소달라사다로가

毘盧折音之熱反擔音丁合反二十五

薩達摩婆拏上聲拘二十六

曷寫蘇怛羅寫陀路迦二十七

아 발라자다이바소리야

阿入聲跋羅自多伊婆蘇履耶二十八

“세존이시여,

이 다라니는 법사(法師)를 옹호합니다.

그래서 능히 그 사람으로 하여금 용맹 정진하게 합니다.

그래서 변재가 끊어지지 않게 합니다.

그리고, 일체 악마는 능히 기회를 노리지 못하게 합니다.

그리고, 다시 그의 악마로 하여금 마음에 기뻐함을 내게 합니다.

그래서 의복과 침구ㆍ음식ㆍ탕약(湯藥)이며 모든 소용되는 것으로써 공양하게 합니다.

세존이시여,

K0043V06P1239c

만일 선남자ㆍ선여인이 이 주문을 받아 지니되

밤낮으로 끊이지 아니한다고 합시다.

그러면 곧 일체 하늘과 용ㆍ건달바(乾闥婆)ㆍ아수라(阿修羅)ㆍ

가루라(迦樓羅)ㆍ긴나라(緊那羅)ㆍ마후라가(摩睺羅迦)ㆍ

인비인(人非人)들이 항상 수호하는 바가 될 것입니다.

그리고, 일체 원수와 미워하는 이들이 능히 해롭게 하지 못할 것입니다.”

부처님께서는

악마에게 말씀하셨다.

“훌륭하고 훌륭하다.

너는 지금 이 다라니를 말하였다.

그래서 항하 모래수와 같은 한량없는 세계가 여섯 가지로 진동하게 하였도다.

마왕이여, 마땅히 알라.

너의 이 변재는 모두 이 문수사리보살의 신력으로 된 것이니라.”

문수사리보살이 신통의 힘으로써

마왕 파순으로 하여금 이 주문을 말하게 하였다.

그 때에, 대중 내에 3만 사람은

모두 아뇩다라삼먁삼보리심을 내었다.

그때에 문수사리보살은 이러한 변화를 부리고서

그 신력을 거두었다.

그리고 곧 선승 천자에게 말하였다.

“천자여,

나는 지금 도솔타 천상에 가고자 한다.

그러니, 그대는 먼저 가서

그 대중으로 하여금 모이게 할지어다.”

이때에 선승 천자는 이 말을 듣고,

그의 권속과 함께 부처님과 문수사리보살과 보살 대중을 오른쪽으로 돌았다.

그리고서 모임에서 사라졌다.

그리고, 잠깐 동안에 저 천궁(天宮)에 이르렀다.

천궁에 이르러서는 널리 대중에게 말하였다.

“너희들은 마땅히 알라.

문수사리보살마하살께서

우리들을 불쌍히 여기시어

이곳에 오시려고 하신다.

그러니, 너희들 여러 하늘은

모두 모든 오락에 방일(放逸)함을 버리라.

그리고 함께 와 모여 설법을 들을 것이니라.”

이때에 선승 천자는 이러한 말을 하고,

천궁에 도량(道場)을 건립하였다.

그러니, 그 장소는 넓고 청정하였다.

그리고 장엄하고 훌륭했다.

그것은 하늘의 여의주(如意珠)와 뭇 보배로 이루어졌다.

동쪽과 서쪽은 3만 2천 유순이었다.

그리고, 남쪽과 북쪽은 1만 6천 유순(由旬)이었다.

K0043V06P1240a

또 그 가운데에 한량없는백천의 사자좌(師子座)를 두었다.

그 자리는 높고 넓었다.

그리고 갖가지로 장엄하였다.

그리고 하늘의 보배 옷으로 그 위를 덮었다.

이때에 선승 천자는 도량과 사자좌를 엄숙히 마련하였다.

그리고서, 몸을 굽히고 합장하였다.

그래서 문수사리보살을 향하여 말하였다.

“나는 천궁에 와서 할 바의 일을 마쳤습니다.

보살께서는 강림하옵소서.

지금이 바로 오실 때이옵니다.”

그때에 문수사리보살은 여러 보살과 1만 2천 사람과

큰 성문 1천 5백 사람과

그 외 한량없는 백천의 하늘과 용ㆍ야차ㆍ건달바들과 함께 자리로부터 일어났다.

그리고 부처님의 발에 예배하였다.

그리고 오른쪽으로 세 겹을 돌았다.

그리고 부처님의 앞에서 사라져 보이지 않았다.

그리고, 잠깐 동안에 도솔타 하늘에 이르렀다.

그리고 도량 안에 나아갔다.

그리고 펴놓은 대로 제각기 그 자리에 앉았다.

그때에 사천왕천(四天王天)과 33천ㆍ야마천(夜摩天)ㆍ화락천(化樂天)ㆍ

타화자재천(他化自在天)과 및

색계(色界)의 모든 범천(梵天) 대중은 번갈아 서로 전하여 알리면서 말하였다.

“지금 문수사리보살께서

도솔타천에게 계신다.

그리고 큰 법을 연설하시려고 하신다.

우리들은 함께 그곳에 갈 것이다.

듣지 못한 법을 듣기 위함이다.

그리고, 갖가지의 희유(希有)한 일을 보려고 함이니라.”

이러한 말을 하였다.

그리고서,

욕계ㆍ색계의 한량없는 아승기(阿僧祇)의 여러 천자 대중은 잠깐 동안에 각기 있던 곳으로부터 왔다.

그리고 함께 도솔타 천궁에 모였다.

문수사리보살 위신력으로써

그 도량 가운데에 모두 다 받아들였다.

그래도 비좁지 아니하였다.

그때에 선승 천자는 문수사리보살께 아뢰었다.

“보살이시여,

지금 이 대중은 모두 벌써 와 모였습니다.

K0043V06P1240b

원컨대 변재로서 법과 교리[敎]를 밝혀 주시옵소서.”

이때에 문수사리보살은 널리 대중에게 말하였다.

“여러 인자(仁者)여,

만일 보살이 네 가지 행[四種行]에 머무른다고 하자.

그러면, 곧 일체 착한 법을 성취하리라.

무엇이 네 가지인가?

첫째는 계를 지니는[持戒] 것이다.

둘째는 선을 닦음[修禪]이다.

셋째는 신통(神通)이다.

넷째는 조복(調伏)함이다.

만일 계행을 지니면 많은 지식을 성취할 것이다.

만일 선(禪)을 닦으면 반야(般若)를 성취할 것이다.

만일 신통을 얻으면 수승한 지혜를 성취할 것이다.

만일 조복에 머무르면 마음이 방일(放逸)하지 않음을 성취하리라.

그러므로 나는 말한다.

‘만일 보살이 네 가지 행에 머무른다고 하자.

그러면 일체 착한 법을 성취한다’고 하노라.

여러 인자여, 알아야 한다.

계행을 지니면 여덟 가지 법을 구족한다.

그래서 청정함을 얻느니라.

무엇이 여덟 가지인가?

첫째는 몸과 행동이 단정하고 곧을 것이다.

둘째는 모든 업(業)이 깨끗할 것이다.

셋째는 마음이 티와 때가 없을 것이다.

넷째는 뜻이 굳고 곧아질 것이다.

다섯째는 바른 생활로써 스스로 살아갈 것이다.

여섯째는 두타(頭陀)로써 만족할 줄을 알 것이다.

일곱째는 모든 거짓과 진실치 못한 것을 떠날 것이다.

여덟째는 항상 보리(菩提)의 마음을 잃어버리지 아니할 것이다.

이를 계행을 지니는 여덟 가지의 청정함이라 하느니라.

또 여러 인자여, 알아야 한다.

많은 지식[多聞]도

또 여덟 가지 법으로써 청정함을 얻느니라.

무엇이 여덟 가지인가?

첫째는 스승과 어른을 공경하고 순종함이다.

둘째는 교만을 꺾어 조복함이다.

셋째는 정근하여 기억하고 지니는 것이다.

넷째는 바른 생각으로 착란하지 않음이다.

다섯째는 설명하고 해석함에 게으름이 없음이다.

여섯째는 스스로 자랑하고 남을 치지 않음이다.

일곱째는 이치대로 관찰함이다.

여덟째는 교법에 의지하여 수행함이다.

이를 많은 지식의 여덟 가지 청정함이라 하느니라.

또 인자여, 알아야 한다.

선정(禪定)도 또 여덟 가지 법으로써 청정함을 얻느니라.

무엇이 여덟 가지인가?

첫째는 항상 난야(蘭若)에 있으면서 고요히 생각함이다.

둘째는 뭇 사람과 함께 떼 지어 모여 지껄이지 아니함이다.

셋째는

K0043V06P1240c

바깥 경계에 탐내는 바 없음이다.

넷째는 몸과 마음이 모든 영화롭고 좋은 것을 버림이다.

다섯째는 음식에 욕심이 없음이다.

여섯째는 반연하는 것이 없음이다.

일곱째는 음성과 문자 수식(修飾) 하기를 좋아하지 아니함이다.

여덟째는 다른 사람을 가르쳐서 성인의 낙(樂)을 얻게 함이니라.

또 인자여, 알아야 한다.

반야도 여덟 가지 법으로써 청정함을 얻느니라.

무엇이 여덟 가지인가?

첫째는 모든 온(蘊)을 잘 아는 것이다.

둘째는 모든 계(界)를 잘 아는 것이다.

셋째는 모든 처(處)를 잘 아는 것이다.

넷째는 모든 근(根)을 잘 아는 것이다.

다섯째는 3해탈문(解脫門)을 잘 아는 것이다.

여섯째는 일체 번뇌의 근본을 영원히 끊는 것이다.

일곱째는 일체 덮임[蓋]과 얽힘[纏] 등의 번뇌를 벗어남이다.

여덟째는 일체 모든 소견으로 행하는 바를 영원히 떠남이다.

이를 반야의 여덟 가지 청정함이라 하느니라.

또 인자여, 알아야 한다.

신통도 여덟 가지 법으로써 청정함을 얻느니라.

무엇이 여덟 가지인가?

첫째는 일체 물질[색色]을 보되 장애가 있지 않음이다.

둘째는 일체의 음성을 듣되 한계나 막히는 바가 없음이다.

셋째는 일체 중생의 마음이 행하는 바를 두루 아는 것이다.

넷째는 과거를 기억하여 생각함에 걸림과 집착이 없음이다.

다섯째는 신족(神足)으로 노닐고 다니면서 여러 부처님의 국토를 두루 함이다.

여섯째는 일체 번뇌를 다하여 때 아닌 짓을 하지 아니함이다.

일곱째는 널리 선근(善根)을 모아서 모든 산란과 요동함을 여의는 것이다.

여덟째는 처음에 세운 서원(誓願)과 같이 항상 착한 벗이 되어 중생을 널리 건지는 것이다.

이를 신통의 여덟 가지 청정함이라 하느니라.

111

또 인자여, 알아야 한다.

지혜도 여덟 가지 법으로써 청정함을 얻느니라.

무엇이 여덟 가지인가?

첫째는 고지(苦智)다.

5온(蘊)을 두루 아는 것이다.

둘째는 집지(集智)다.

모든 애착을 영원히 끊는 것이다.

셋째는 멸지(滅智)다.

모든 연기(緣起)가 필경에 생기지 않음을 관찰함이다.

K0043V06P1241a

넷째는 도지(道智)다.

유위와 무위의 공덕을 잘 증득함이다.**

다섯째는 인과지(因果智)다.

업(業)이 사실과 서로 어기지 않음을 아는 것이다.

여섯째는 결정지(決定智)다.

아(我)도 없고 중생 등도 없는 것 등을 아는 것이다.

일곱째는 3세지(世智)다.

3세(世)에 윤회하는 것을 잘 분별함이다.

여덟째는 일체지지(一切智智)다.

이른바 반야바라밀다로 일체의 곳마다 증득한다.

그래서 들어가지 아니함이 없음이다.

이를 지혜의 여덟 가지 청정함이라 하느니라.

또 인자여, 알아야 한다.

조복(調伏)도 여덟 가지 법으로써 청정함을 얻느니라.

무엇이 여덟 가지인가?

첫째는 안으로는 항상 고요함이다.

둘째는 밖으로는 보호하여 행하는 것이다.

셋째는 3계(三界)를 놓아버리지 아니함이다. ,

넷째는 연기(緣起)를 따라 순종함이다.

다섯째는 모든 법은 그 자성이 생김 없는 것임을 관찰함이다.

여섯째는 모든 법은 짓는 것 없는 것임을 관찰함이다.

일곱째는 모든 법은 본래 나 없는 것임을 관찰함이다.

여덟째는 필경에 일체 번뇌를 일으키지 않음이다.

이를 조복의 여덟 가지 청정함이라 하느니라.

또 인자여, 알아야 한다.

불방일도 여덟 가지 법으로써 청정함을 얻느니라.

무엇이 여덟 가지인가?

첫째는 계율을 더럽히지 아니함이다.

둘째는 항상 청정하고 많이 들음이다.

셋째는 모든 선정을 성취함이다.

넷째는 반야를 수행함이다.

다섯째는 신통을 구족함이다.

여섯째는 스스로 높은 체하지 않음이다.

일곱째는 모든 논쟁을 없애는 것이다.

여덟째는 착한 법에 물러서지 아니함이다.

이를 불방일의 여덟 가지 청정함이라 하느니라.

여러 인자여,

만일 보살이 방일 아니함에 머무른다고 하자.

그러면 곧 세 가지 낙(樂)을 잃지 않을 것이다.

무엇이 세 가지인가?

이른바 여러 하늘의 낙(樂)ㆍ선정(禪定)의 낙ㆍ열반의 낙이니라.

또 곧 세 가지 나쁜 갈래[惡道]에서 해탈할 것이다.

무엇이 세 가지인가?

K0043V06P1241b

이른바 지옥갈래ㆍ축생갈래ㆍ아귀갈래니라.

또 세 가지 괴로움에 핍박 받지 않을 것이다.

무엇이 세 가지인가?

이른바 태어나는 괴로움ㆍ늙음의 괴로움ㆍ죽음의 괴로움이니라.

또 곧 세 가지 두려움을 영원히 떠날 것이다.

무엇이 세 가지인가?

이른바 살지 못하는 두려움[不活畏],

나쁜 이름의 두려움[惡名畏],

대중 위덕의 두려움[大衆威德畏]이니라.

또 세 가지 세계를 벗어날 것이다.

무엇이 세 가지인가?

이른바 욕심의 세계[欲界]ㆍ형상세계[色有]ㆍ무색계[無色界][無色有]니라.

또 세 가지 때[구垢]를 씻어 없앨 것이다.

무엇이 세 가지인가?

이른바 탐욕의 때, 성냄의 때, 어리석음의 때니라.

또 세 가지 배움을 원만히 할 것이다.

무엇이 세 가지인가?

이른바

계행의 배움,** 마음의 배움, 지혜의 배움이니라.

또 세 가지 청정함을 얻을 것이다.

무엇이 세 가지인가?

이른바

몸이 청정함과,

말이 청정함과,

뜻이 청정함이니라.

또 세 가지 이룩한 복을 구족할 것이다.

이른바

보시로 이룩한 복(福)과

계행으로 이룩한 복과

닦음으로 이룩한 복이니라.

또 세 가지 해탈문(解脫門)을 닦을 것이다.

무엇이 세 가지인가?

이른바

공해탈문(空解脫門),

무상해탈문(無相解脫門),

무원해탈문(無願解脫門)이니라.

또 세 가지 종자[種性]를 영원히 끊어지지 않게 할 것이다.

무엇이 세 가지인가?

이른바

불종성(佛種性),

법종성(法種性),

승종성(僧種性)이니라.

여러 인자여,

방일하지 않는 행(行)이 이와 같은 함이 있다.

그러므로 그대들은 마땅히 한가지로 수행할 것이니라.

또 여러 인자여,

보살이 수행하는 바 6바라밀다에는

낱낱마다 세 가지 버려야 할 장애가 모두 있다.

만일 불방일(不放逸)에 머무른다고 하자.

그러면 빨리 잘 없애고 끊으리라.

무엇이 세 가지인가?

이른바

자기도 보시하지 아니한다.

그리고 다른 이의 보시하는 것을 좋아하지 아니한다.

그리고 능히 보시하는 자를 싫어함이다.

자기도 계행을 지니지 아니한다.

다른 이의 지니는 것을 좋아하지 아니한다.

그리고 능히 지니는 자를 싫어함이다.

자기도 인욕해서 참지 아니한다.

다른 이가 참는 것을 좋아하지 아니한다.

그리고 능히 참는 일을 싫어한다.

K0043V06P1241c

자기도 정진(精進)하지 아니한다.

다른 이가 정진하는 것을 좋아하지 아니한다.

그리고 능히 정진하는 자를 싫어한다.

자기도 정(定)을 닦지 아니한다.

그리고 다른 이가 정 닦는 것을 좋아하지 아니한다.

그리고 능히 닦는 자를 싫어한다.

자기도 지혜가 없다.

그리고 다른 이가 지혜 있는 것을 좋아하지 아니한다.

그리고 능히 있는 자를 싫어함이니라.

이와 같은 것을 보살이 6도(度)에 낱낱마다 세 가지 장애의 차별이 모두 있는 것이라 함이다.

이는 불방일(不放逸)의 행으로 제거하고 끊을 바이니라.

또 여러 인자(仁者)여,

보살이 행하는 바 6바라밀다는

각기 세 가지 법으로써 원만함을 얻는다.

이 세 가지는 모두 불방일로부터 생기느니라.

무엇이 세 가지인가?

보시의 세 가지란, 다음이다.

일체를 능히 회사함과

과보(果報)를 바라지 아니함과

보리(菩提)에 회향(廻向)함이니라.

계행을 지니는 것의 세 가지란 다음이다.

존중하는 마음으로 공경히 받음과

두호하여 지니고 범하지 아니함과

보리에 회향함이니라.

인욕(忍辱)의 세 가지란, 다음이다.

부드럽고 평화롭고 너그럽게 용서함과

스스로 두호하고 남을 두호함과

보리에 회향함이니라.

정진(精進)의 세 가지란, 다음이다.

착한 법을 버리지 아니함과

오가는 생각이 없는 것과

보리에 회향함이니라.

선정(禪定)의 세 가지란 다음이다.

모든 정(定)에 두루 들어가는 것과

반연함이 없는 것과

보리에 회향함이니라.

반야(般若)의 세 가지란 다음이다.

지혜 광명이 사무침과

모든 실없는 말을 없앰과

보리에 회향함이니라.

이와 같은 것을 보살이 6도(度)에서

낱낱마다 세 가지로 능히 원만하게 만드는 법이라 함이다.

그 불방일의 행(行)으로 생장되는 것이니라.

또 여러 인자여,

일체 보살은 불방일로써

37종(種)인 보리분(菩提分) 등과 모든 착한 법을 빨리 성취한다.

그래서 부처님의 위없는 보리를 증득한다.

무엇을 빨리 보리분법을 이루는 것이라 하느냐?

말하자면

여러 보살은 불방일로써

4념처(念處)를 닦는다.

그래서 노고를 겪지 않는다.

그리고 빨리 원만하여짐을 얻느니라.

어떻게 닦는 것인가?

말하자면

몸의 곳[身處]은 없는 것으로 관찰한다.

감수[수受]의 곳도 없는 것으로 관찰한다.

K0043V06P1242a

마음[心]의 곳도 있지 않은 것으로 관찰한다.

법[法]의 곳도 없는 것으로 관찰한다.

그래서 일체 법에 모두 얻은 바 없다.

이와 같이 하는 것을 4념처를 닦는 것이라 하느니라.

또 여러 보살은 방일하지 아니한다.

그러므로 4정근(正勤)을 닦아서 빨리 원만해짐을 보느니라.

어떻게 닦느냐?

말하자면 다음과 같다.

여러 보살은 다음을 항상 관찰한다.

일체 법은 본래 생김 없다.

얻음 없다.

일어남 없다.

짓는 자도 없다.

그래서 허공과 같은 것이다.

이런 내용을 항상 관찰한다.

그러나 발생하지 아니한 모든 악(惡)의 법으로 하여금

발생하지 않게 한다.

그래서 마음을 거둔다.

그리고 바르게 머무른다.

그래서 정진을 부지런히 행하느니라.

일체 법이 업(業)이 없다.

그리고 과(果)도 없다.

이런 내용을 관찰한다.

그러나, 모든 중생을 위하여

이미 발생한 모든 악법을 끊으려고 한다.

그래서 마음을 거둔다.

그리고 바르게 머무른다.

그래서 부지런히 정진을 행하느니라.

일체 법이 공(空)하여 없는 것임을 믿는다.

그리고 안다.

그러나, 발생하지 아니한 모든 착한 법으로 하여금

발생하게 한다.

그래서 마음을 거둔다.

그리고 바르게 머무른다.

그래서 부지런히 정진을 행하느니라.

모든 법이 본래 고요함을 안다.

그러나, 이미 발생한 착한 법으로 하여금

머무르게 한다.

그리고 잃어버리지 않게 한다.

그리고 더욱 자라나게 마음을 거둔다.

그리고 바르게 머무른다.

그래서 부지런히 정진을 행하느니라.

이 여러 보살은** 다음을 관찰한다.

항상 일체 법이 지어질 바도 없다.

그리고 짓는 자도 없다.

그리고 형상이 평등한다.

그래서 이 가운데서는 어느 작은 법이 생기거나 멸(滅)하는 것을 얻을 수 없는 것이다.

이런 내용을 관찰한다.

그러나 항상 정진한다.

그리고 닦아 익힌다.

그래서 놓아버리지 않는다.

이를 곧 정근(正勤)을 닦는 것이라 하느니라.

또 여러 보살은 방일하지 아니 함으로써

4신족(神足)을 닦는다.

그래서 빨리 원만해짐을 얻느니라.

어떻게 닦아 익히느냐?

말하자면,

여러 보살은 탐욕을 영원히 끊는다.

그러나 항상 모든 착한 법을 놓아버리지 아니한다.

그리고, 몸과 마음으로 항상 착한 행[善行]을 닦으려고 한다.

그리고 모든 법이 공하여 얻을 바 없는 것임을 관찰한다.

그러나 중생을 교화하기 위하여

부지런히 정진을 행한다.

그리고 심(心)과 식(識)은 요술 같고 변화 같은 것임을 안다.

K0043V06P1242b

그러나 항상 부처님의 법을 갖춘다.

그래서 정각(正覺)을 이루는 마음을 버리지 아니한다.

그리고 다음 내용을 안다.

모든 법은 의지함이 없다.

그리고 짓는 것도 없다.

그래서 취하거나 집착할 것 없다.

이런 내용을 안다.

그러나 항상 들은 바를 따라

진리대로 사유(思惟)한다.

이와 같은 것을 신족(神足)을 닦는 것이라 하느니라.

또 여러 보살은 방일하지 아니함으로써

5근(根)을 닦는다.

그래서 빨리 원만해짐을 얻느니라.

어떻게 닦느냐?

말하자면 다음과 같다.

여러 보살은 자기의 힘에 의하여 깨닫는다.

그리고 다른 이에게 듣지 아니한다.

그러나 중생을 교화한다.

그래서 그들로 하여금 알고서 깊은 믿음을 내게 한다.

온다는 생각이 없다.

또 간다는 생각도 없다.

그러나 일체지(一切智)의 행(行)을 부지런히 닦는다.

경계에 생각이 없다.

기억함이 없다.

그러나 그 속에서도 잊거나 어리석지 아니하다.

지혜의 광명으로써 모든 법을 통달하였다.

그러나 항상 바른 선정[정定]으로 고요히 요동하지 아니한다.

항상 평등한 법성(法性)에 편히 머문다.

그러나 모든 장애와 실없는 말과 분별을 끊는다.

이와 같은 것을 5근 닦는 것이라 하느니라.

또 여러 보살은 방일하지 아니한다.

이로써 5력(力)을 닦는다.

그래서 빨리 원만해짐을 얻느니라.

어떻게 닦느냐?

말하자면, 다음과 같다.

여러 보살은 믿음의 힘을 닦는다.

이 때에 일체 다른 논리가 그를 움직일 수 없다.

정진의 힘을 닦는다.

이 때에도 일체 악마가 능히 해치고 파괴하지를 못한다.

생각하는 힘을 닦는다.

이로써 성문(聲聞)과 벽지불(辟支佛)의 땅의 들어가지 아니한다.

선정의 힘을 닦는다.

그러므로 빨리 5개(盖) 번뇌 떠남을 얻는다.

지혜의 힘을 닦는다.

그러므로 영원히 모든 소견인 경계에 집착하지를 않는다.

이를 5력을 닦는 것이라 하느니라.

또 여러 보살은 방일하지 아니한다.

이로써 7각분(覺分)을 닦는다.

그래서 빨리 원만해짐을 얻느니라.

어떻게 닦느냐?

말하자면

여러 보살은 일체 착한 법을 항상 잊지 않는다.

이것은 염각분(念覺分)을 닦는 것이다.

모든 연기법에 항상 관찰하기를 좋아한다.

이것은 택법각분(擇法覺分)을 닦는 것이다.

깨닫는 도를 행하여

영원히 물러나지 아니한다.

이것은 정진각분(精進覺分)을 닦는 것이다.

K0043V06P1242c

법을 알아 만족하여 바라거나 하는 바가 없다.

이것은 희각분(喜覺分)을 닦는 것이다.

몸과 마음이 산란하거나

요동하는 허물을 멀리 여읜다.

이것은 의각분(猗覺分)을 닦는 것이다.

공(空)함과 모양 없음[無相]과 원함이 없는[無願] 해탈에 들어간다.

이것은 정각분(定覺分)을 닦는 것이다.

배우고 익히려는 마음 일으키는 것을 떠난다.

이것은 사각분(捨覺分)을 닦는 것이다.

이를 7각분의 법을 닦는 것이라 하느니라.

또 여러 보살은 방일하지 아니함으로써

8성도(聖道)를 닦는다.

그래서 빨리 원만해짐을 얻느니라.

어떻게 닦느냐?

말하자면 다음과 같다.

단(斷)ㆍ상(常)의 견해를 영원히 떠났다.

그러므로 바른 견해[正見]를 닦은 것이라 이름한다.

탐욕의 지각ㆍ성냄의 지각ㆍ해치는 지각을 떠났다.

그러므로 바른 사유[正思惟]를 닦는 것이라 이름한다.

자타(自他)의 불평등함을 멀리 떠났다.

그러므로 바른 말[正語]을 닦은 것이라 이름한다.

아첨과 허위인 진실치 못한 모양을 떠났다.

그러므로 바른 생활[正命]을 닦은 것이라 이름한다.

겁내거나 약한 몸과 마음의 일들을 떠났다.

그러므로 바른 업[正業]을 닦은 것이라 이름한다.

스스로 과시하고 남을 경멸하는 마음을 떠났다.

그러므로 바른 정근[正勤]을 닦은 것이라 이름한다.

모든 어둠과 어리석음을 떠났다.

그러므로 바른 생각[正念]을 닦은 것이라 이름한다.

모든 분별을 떠났다.

그러므로 바른 정[正定]을 닦은 것이라 이름한다.

이를 8성도분(聖道分)을 닦은 것이라 하느니라.

여러 인자여,

나는 앞에서 말한 바 뜻으로 다음과 같이 말하였노라.

‘여러 보살이 방일하지 아니하는 데에 머무른다고 하자.

그러면, 곧 37종인 보리분 등의 일체 착한 법을 얻는다.

그리고 부처님의 위없는 보리를 증득한다’

여러 인자여,

이 방일하지 아니하는 보살은 이와 같은 보리분법에 들어간다.

그리고 곧 일체 나고 죽는 진흙에서 벗어날 것이다.

나는 죽음을 벗어나고는 일체 법에는 전혀 보는 바 없을 것이다.

보는 바 없으므로 말하는 바도 없다.

말하는 바 없으므로 필경에 고요[적정寂靜]한 데에 들어감을 얻으리라.

어떤 것을 필경에 고요함이라 하느냐?

일체 법은 짓는 바가 아니다.

짓는 바가 아니므로 취할 수 없음이다.

취할 수 없으므로 작용함도 있지 않음이다.

작용함이 있지 않으므로 안립할 수 없음이다.

K0043V06P1243a

이 안립할 수 없는 것이 있다 함도 있다고 하기 때문이다.

그러니 마땅히 알라.

이것이 곧 필경에 고요함이니라.”

이 법을 말씀하셨다.

이 때에 모임에 있었던 1만 2천 천자(天子)는

티끌[塵]을 멀리하였다.

그리고 때[구垢]를 떠났다.

그래서, 법의 눈이 청정함을 얻었다.

그때에 선승 천자는 문수사리보살에게 또 말하였다.

“보살이시여,

어떤 것을 보살의 도를 수행함이라 합니까?”

문수사리보살은 말하였다.

“천자여,

어떤 보살은 비록 나고 죽음을 버리지 아니한다.

그러나 나고 죽는 모든 악(惡)에 물들지 않는다.

그리고, 비록 함이 없는[無爲] 데에 머무르지 아니한다.

그러나 항상 함이 없는 공덕을 닦는다.

그리고 6바라밀다를 갖추어 수행한다.

그러나 성문과 벽지불이 행하는 것을 보인다.

이를 보살의 도를 수행함이라 하느니라.

또 천자여,

어떤 보살은 공(空)인 청정(淸淨)에서 모든 경계를 잘 보인다.

그러나 또한 경계에 집착하지 아니한다.

모양 없는[無相] 청정에서 모든 모양에 잘 들어간다.

그러나 또한 모양에 집착하지 아니한다.

원함이 없는[無願] 청정에서 3계(三界)를 잘 행한다.

그러나 또한 삼계에 집착하지 아니한다.

생김이 없고 멸함이 없는 청정에서 생김과 멸하는 것을 잘 말한다.

그러나 또한 생기거나 멸함을 받지 아니하느니라.

무슨 까닭이냐?

이는 마음을 조복한 보살이다.

그렇기에 비록 일체법이 공하여 없음을 알았다.

그러나, 모든 중생은 경계 가운데서

소견과 집착을 낸다.

그리고 소견과 집착 때문에 번뇌를 더욱 더 한다.

보살은 모든 소견과 집착을 끊도록 하기 위하여 설법한다.

그래서 일체 경계는 공(空)한 것임을 알게 한다.

그리고 공(空)을 설한 것과 같아서,

모양 없고

원 없고

생김이 없고

멸함이 없는 것에도

모두 또한 이와 같이 말한다.

이를 보살의 도를 수행함이라 하느니라.

K0043V06P1243b

또 천자여,

왕(往)과 복(復)이 있는 것이 보살의 도를 수행함이라 하느니라.

어떤 것을 왕과 복이 있는 것이라 이름하느냐?

중생의 마음에 좋아하는 바를 관찰하는 것을 왕(往)이라 이름한다.

그리고, 그에게 적응할 바를 따라서 설법하는 것을 복(復)이라 이름한다.

그리고, 스스로 삼매에 드는 것을 왕이라 이름한다.

그리고, 모든 중생으로 하여금 삼매를 얻게 하는 것을 복이라 이름한다.

스스로 성인의 도[聖道]를 행하는 것을 왕이라 이름한다.

일체 범부를 잘 교화하는 것을 복이라 이름한다.

스스로 무생인(無生忍) 얻는 것을 왕이라 이름한다.

모든 중생으로 하여금 모두 이 무생인을 얻게 하는 것을 복이라 이름한다.

스스로 방편으로써 나고 죽음을 벗어나는 것을 왕이라 이름한다.

또 중생으로 하여금 해탈을 얻게 하는 것을 복이라 이름한다.

마음이 고요함을 좋아하는 것을 왕이라 이름한다.

항상 나고 죽음에 있으면서 중생을 교화하는 것을 복이라 이름한다.

스스로 왕복(往復)의 행을 부지런히 관찰하는 것을 왕이라 이름한다.

모든 중생을 위하여 이와 같은 법을 말하는 것을 복이라 이름한다.

공(空)과 모양 없는[無相] 것과 원 없는[無願] 것인 해탈을 닦는 것을 왕이라 이름한다.

중생으로 하여금 세 가지 각관(覺觀)인 마음을 끊게 하기 위하여 설법하는 것을 복이라 이름한다.

서원(誓願)을 굳게 세우는 것을 왕이라 이름한다.

그 서원을 따라 중생을 제도하는 것을 복이라 이름한다.

보리심을 내어 도량에 앉음을 원하는 것을 왕이라 이름한다.

보살이 행하는 행을 갖추어 닦는 것을 복이라 이름한다.

이를 보살이 왕복(往復)하는 도(道)라 하느니라.”

이 법을 이처럼 말씀하셨다.

이 때에 모임 가운데에 있던 보살 5백 사람이 모두 무생법인(無生法忍)을 얻었다.

그때에 선승 천자는 문수사리보살에게 말하였다.

“보살이시여,

나는 일찍이 듣건대 일체공덕왕명(一切功德光明) 세계가 있다고 들었습니다.

그런데 이와 같은 세계는 어느 곳에 있습니까.

그리고, 어떤 부처님께서 그 곳에서 설법하십니까?”

K0043V06P1243c

문수사리보살은 말하였다.

“천자여,

이 위로 12항하(恒河) 모래수인 불국토를 지나서 세계가 있다.

그 이름은 일체공덕광명이다.

부처님 명호는 보현(普賢) 여래ㆍ응(應)ㆍ정등각(正等覺)이시다.

이 국토에 계시면서 정법(正法)을 연설하시느니라.”

선승 천자는 말하였다.

“보살이시여,

나는 저 세계와 저 부처님을 보고자 하나이다.

원하옵나니

자비로써 나에게 보이시어 보게 하여 주옵소서.”

이때에 문수사리보살은 곧 삼매에 드셨다.

이 삼매의 이름은 이구광명(離垢光明)이었다.

그 몸으로부터 갖가지 광명을 놓았다.

그 광명은

위로 12항하 모래수인 불국토에 사무쳤다.

그래서 일체공덕광명세계에 이르렀다.

그리고, 가지가지의 색깔인 광명은

그 국토에 두루 가득하였다.

그곳의 여러 보살은 이 광명을 보았다.

그리고 전에 없던 일이라 하였다.

그리고서 합장하고 공경하여

보현여래께 아뢰었다.

“세존이시여,

지금 이 광명(光明)은

어느 곳으로부터 왔습니까?”

보현 부처님께서는 말씀하셨다.

“선남자(善男子)여,

이 아래로 12항하 모래수인 불국토를 지나서

세계가 있다.

이름은 사바(裟婆)세계이다.

부처님 명호는 석가모니(釋迦牟尼) 여래ㆍ응ㆍ정등각이시다.

지금 현재 그 세계에서 설법하시느니라.

저 세계에 보살이 있다.

그 이름은 문수사리이니라.

물러나지 않는 자리에 있다.

그러면서 이구광명(離垢光明)삼매에 들어

그 몸에서 갖가지 광명을 놓았다.

그 광명은 멀리 10방의 한량없는 아승기(阿僧祗) 세계에까지 이르렀다.

그리고, 낱낱 세계에 광명이 모두 충만하였다.

그러므로 지금 이런 광명이 있느니라.”

그곳의 여러 보살은 또 말하였다.

“세존이시여,

저희들은

지금 모두 사바세계의 석가모니부처님과

문수사리(文殊師利)보살을 만나보기를 원합니다.”

그때에 보현여래께서는

곧 발 아래 1천 바퀴살 모양 가운데에서

큰 광명을 놓으셨다.

그러니 그 광명은 밝게 비추었다.

K0043V06P1244a

그리고 그 아래의 12항하 모래수인 불국토를 지나

이 세계에 들어왔다.

그래서 그 광명이 두루하였다.

그곳의 여러 보살은 부처님의 광명으로 말미암아

이 사바세계와 석가모니 부처님과 여러 보살들을 모두 보았다.

그리고 이 국토에 있는 보살도

또한 저 국토와 보현여래와 아울러 보살 대중을 보았다.

그때에 보현여래께서는

여러 보살에게 말씀하셨다.

“사바세계에서는

항상 큰 법을 연설한다.

그대들 중에 누가 저 국토에 가서

법을 받아 듣겠는가?”

모인 대중 내에 집지거(執智矩)라는 보살이 있었다.

그런데 곧 자리에서 일어나 아뢰었다.

“세존이시여,

제가 지금 부처님의 신력(神力)을 입어

사바세계에 가고 싶습니다.

원컨대, 부처님께서는 어여삐 여기십시오.

그래서 허락하여 주옵소서.”

보현여래께서는 말씀하셨다.

“선남자여, 지금이 바로 때이다.

그러니, 마땅히 빨리 가 볼지어다.”

그때에 집지거보살은 10억 사람인 여러 보살과

함께 머리와 정수리로 보현부처님께 공손히 예배하였다.

그리고 합장 공경하였다.

그리고 오른쪽으로 일곱 번을 돌았다.

그리고 그 국토에서 사라졌다.

그래서 마치 장사(壯士)가 팔을 꾸부리고 펴는 것 같은 순간에

사바세계의 도솔타 천궁ㆍ선주누각(善住樓閣)에 계시는 문수사리보살과

뭇 모임 앞에 이르렀다.

그래서 몸을 굽히며 합장하였다.

그리고 문수사리보살의 발에 예배하였다.

그리고 말하였다.

“보살이시여,

당신께서 놓으신 광명이 우리 국토에까지 이르렀습니다.

우리 세존 보현 여래ㆍ응ㆍ정등각께서

우리들이 이 세계에 오는 것을 허락하셨습니다.

이는 보살을 친견하기를 위한 것이옵니다.

그리고 예배하고 섬기며 받들기를 위한 것이옵니다.

그리고 법문 듣기를 위한 것이옵니다.”

그때에 욕계(欲界)와 색계(色界)의 모든 천자는 저 국토에서

온 여러 보살을 보았다.

그리고 모두 말하였다.

“훌륭하고 훌륭하여라.

생각하거나 말할 수 없이 매우 희유(希有)하도다.

매우 희유하도다.

방편에 능란하신 문수사리보살께서

이와 같은 신통과 변화가 있으시다.

K0043V06P1244b

그래서 삼매의 힘으로써

이와 같은 광명을 놓았다.

그래서 능히 저 윗세계에까지 이르게 하였다.

그래서 여러 보살로 하여금 빨리 오도록 하셨도다.”

이때에 문수사리보살은 또 다시 대중을 위하여

묘법(妙法)을 널리 연설하였다.

모임에 있던 72나유타(那由他)의 여러 천자는 깊이 믿고 이해하였다.

그리고 아뇩다라삼먁삼보리심을 내었다.

그때에 문수사리보살은 도솔타 천궁에서 하는 일을 마치었다.

그리고, 여러 보살과 제석ㆍ범왕ㆍ사천왕 등 한량없는 여러 하늘과

일체공덕광명세계에서 온 여러 보살과 함께 자리에서 일어나지 아니하였다.

그리고 천궁에서 사라졌다.

그리고 한 찰나의 순간에 부처님의 처소에 이르렀다.

그리고서, 모두 자리로부터 일어났다.

그리고 부처님의 발에 예배하였다.

그리고 합장 공경하였다.

그리고 오른 쪽으로 일곱 번을 돌았다.

그처럼 부처님을 돌기를 마쳤다.

그러니, 그때에 집지거보살은 그 동류인 10억 사람과 함께 앞으로 나왔다.

그리고 부처님께 아뢰었다.

“세존이시여,

보현여래께서

부처님의 기거(起居)하심이 편안하시어

괴로움이 적고 안락하신지 문안하옵니다.”

그때에 세존은

여러 보살을 법답게 위문하시었다.

그리고 함께 온 여러 대중을 관찰하시었다.

그리고 다시 앉으라고 명령하시었다.

그리고 널리 법을 연설하셨다.

그러니, 모두 다 기뻐하였다.

그때에 부처님께서는

또 대중에게 말씀하셨다.

“그대들은 마땅히 알라.

이 문수사리보살과 집지거보살은 한량없는 중생을 성숙하게 하려고

이 신통 변화의 일을 보였느니라.

이 두 장부(丈夫)는

벌써 갖가지 방편을 잘 성취하였다.

그리고 깊은 이치와 지혜와 변재를 얻었다.

그리고, 이미 한량없는 아승기겁에서

불사(佛事)를 지었다.

그리고 중생을 위하여 세상에 태어났다.

그러니,

만일 어떤 중생이라도 이 두 보살을 본다고 하자.

그러면 마땅히 알라.

K0043V06P1244c

곧 여섯 감관[六根]이 자재함을 얻으리라.

그래서 영원히 뭇 마(魔)의 경계에 들어가지 아니하리라.”

그때에 집지거보살과 함께 온 여러 보살 대중이 이 국토에 들어왔다.

그래서 세존을 친견하였다.

그리고 법을 들었다.

그러므로 무생인(無生忍)을 증득하였다.

그리고 이미 무생인을 얻고 나서는 부처님을 오른쪽으로 돌았다.

그리고 부처님의 발에 공손히 예배하였다.

때마침 이 3천대천세계가 진동하였다.

그러자 이 여러 보살은 곧 부처님 앞에서 사라졌다.

그리고 보이지 않았다.

그러더니 잠깐 동안에 다시 본국으로 갔다.

그때에 부처님께서는

장로 아난에게 말씀하셨다.

“이 법문을 너는 마땅히 받아 지니어라.

그리고 널리 사람을 위하여 말할지어다.”

아난은 말하였다.

“세존이시여,

이 법문은 마땅히 무엇이라 이름하오리까.

그리고 어떻게 받들어 지니오리까?”

부처님께서는 말씀하셨다.

“이 법문은 ‘문수사리소설부사의불경계(文殊師利所說不思議佛境界)’라 이름할 것이다.

그러니, 이와 같이 받들어 지닐 것이니라.”

부처님께서

이 경을 말씀하셨다.

그러니, 선승 천자와 장로 아난과

일체 세간의 하늘과 사람과

아수라와 건달바들은

모두 크게 기뻐하였다.

그리고 믿어 받았다.

그리고 받들어 행하였다.

『문수사리소설불사의불경계경』 2권(K0043 v6, p.1239a01-p.1244c02)

『문수사리소설부사의불경계경』 ♣0043-002♧

◎◎[개별논의] ♥ ❋본문

★1★

◆vcwr1413

| ◈Lab value 불기2569/02/03 |

|

Jean-Louis Murat - Rendez-Vous

♥단상♥ |

|

문서정보 ori https://buddhism0077.blogspot.com/2025/02/2569-02-03-k0043-002.html#1413 sfed--문수사리소설부사의불경계경_K0043_T0340.txt ☞문수사리소설부사의불경계경 하권/전체2권 sfd8--불교단상_2569_02.txt ☞◆vcwr1413 불기2569-02-03 θθ |

■ 선물 퀴즈

방문자선물 안내페이지

다음에 해당하는 단어를

본 페이지

에 댓글로 적어주시면 됩니다.

제법 실상의 이치를 깨닫고, 비춰보는 부처님 지혜. 모든 부처님이 세간에 출현하는 까닭은 중생으로 하여금 이 불지견을 얻게 하기 위한 것. 이것을 얻게 함에는 개ㆍ시ㆍ오ㆍ입(開ㆍ示ㆍ悟ㆍ入)의 차례가 있음. 처음 10주(住)위(位)에서 1분(分)의 무명(無明)을 끊고, 조그만 지견을 얻는 것을 개불지견(開佛知見), 내지 10지(地)의 마지막 위에서 무명을 완전히 끊고 지견이 원명(圓明)한 것을 입불지견(入佛知見)이라 함.

답 후보

● 불지견(佛知見)

비구니계(比丘尼戒)

비로(毘盧)

비밀은현구성문(秘密隱顯俱成門)

비사부(毘舍浮)

비슈누(毘濕拏)

비유비공문(非有非空門)

ॐ मणि पद्मे हूँ

○ [pt op tr]

○ 2020_1125_143718_nik_AB7_s12

™善現智福 키워드 연결 페이지

https://buddhism0077.blogspot.com/2020/06/keyword.html

○ [pt op tr]

● 문수사리소설부사의불경계경_K0043_T0340 [문서정보]- 일일단상키워드